脳オルガノイドと量子効果研究の接点

近年、脳オルガノイド技術の進展により、人工培養された脳組織を用いた新しい研究領域が開かれています。その中でも特に注目を集めているのが、量子効果の検出可能性です。脳における量子現象の役割については長年議論されてきましたが、従来は生体内での直接測定が困難でした。オルガノイドという制御可能な実験系の登場により、この挑戦的なテーマに新たな光が当たっています。

本記事では、脳オルガノイドにおける量子コヒーレンス測定の実現可能性について、理論的背景から具体的な測定手法まで詳しく解説します。

量子コヒーレンスとは何か:神経科学の「コヒーレンス」との違い

古典的コヒーレンスと量子コヒーレンスの区別

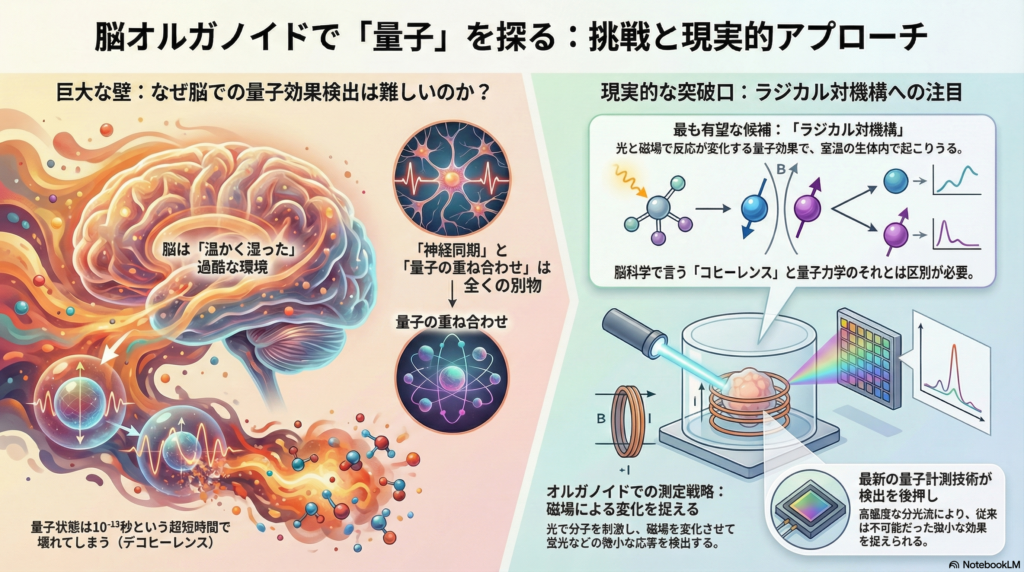

脳科学において「コヒーレンス」という用語は頻繁に使用されますが、その多くは古典的な振動の位相関係を指しています。例えば、局所電場電位(LFP)の位相同期や神経発火の同期現象などがこれに該当します。

一方、量子コヒーレンスは全く異なる概念です。これは量子状態の重ね合わせ(α|0⟩+β|1⟩)が環境雑音によって位相を失わずに維持され、干渉現象や量子ビートとして観測される状態を指します。密度行列の非対角成分が保たれることで、量子特有の現象が発現します。

オルガノイド研究で問うべき本質的な問い

オルガノイドで量子効果を議論する際、最も重要なのは「どの自由度のコヒーレンスを測定するのか」を明確にすることです。候補としては電子励起状態、電子スピン、核スピンなどが考えられますが、それぞれ測定手法も理論的予測も大きく異なります。この点を曖昧にしたまま進めると、議論の基盤が崩れてしまいます。

脳における量子コヒーレンス:理論的な困難と環境デコヒーレンス

Tegmarkの見積りと議論の現状

脳内環境(温度約37℃、水分、イオン、熱雑音)において、神経情報処理に関わる自由度が量子コヒーレンスを保持できるかという問いに対して、物理学者Max Tegmarkは重要な理論的考察を行っています。彼の計算によれば、脳内の候補となる量子自由度のデコヒーレンス時間は約10^-13から10^-20秒程度と極めて短く、神経のダイナミクス(ミリ秒から100ミリ秒程度)と比較すると桁違いに速いと結論づけています。

この見積りは、環境デコヒーレンスという量子力学の基本的プロセスに基づいています。温かく湿った生体環境では、量子状態が周囲と相互作用し、急速に古典的な状態へと移行してしまうのです。

反論と再検討の動き

もちろん、この見積りに対する反論も存在します。特に微小管(microtubule)を量子計算の舞台と見なす立場からは、特殊な構造や保護機構によってコヒーレンス時間が延びる可能性が指摘されています。しかし現時点では、神経回路全体で量子計算レベルのコヒーレンスが保たれることを実証する確固たる証拠は乏しく、測定も極めて困難な状況です。

オルガノイドで検証を試みるアイデアは興味深いものの、測定対象とアプローチを慎重に絞り込む必要があります。

生体における量子効果の実例:光合成系での発見

決して「生体=量子無縁」ではない

「脳で量子は無理」と即断する前に押さえておくべき重要な事実があります。それは、生体において量子効果が実際に観測されているということです。ただし、その多くは分子レベルや複合体レベルでの現象です。

最も有名な例は光合成複合体です。二次元電子分光(2D electronic spectroscopy)を用いた研究により、光合成反応中心において量子ビート、すなわち量子コヒーレンスの証拠が観測されました。これは電子励起状態や振電(vibronic)状態のコヒーレンスと解釈されています。

何が本質的なポイントか

光合成での成功事例が示すのは、「生体だから量子が絶対に見えない」という単純な結論ではありません。むしろ、「どの分子機構において、どのような測定手法で、どのようなシグネチャが現れるか」という具体性が本質だということです。この教訓は、脳オルガノイドでの量子効果検出を考える上でも極めて重要です。

脳オルガノイドが量子効果検出に向く理由と制約

実験系としての優位性

脳オルガノイド自体が量子効果を増幅する魔法の系というわけではありません。しかし、実験設計上のいくつかの強みがあります。

第一に、遺伝子改変が比較的容易です。候補となるタンパク質の発現制御、変異導入、蛍光タグの付加などを通じて、測定対象を最適化できます。第二に、化学環境の精密制御が可能です。酸素濃度、栄養条件、光刺激パラメータなどを調整でき、オンチップ化による更なる制御性向上も進んでいます。第三に、電気生理学的・光学的計測技術の急速な進歩により、3次元組織内部の信号取得が現実的になってきています。

技術的なボトルネック

一方で、量子計測特有の技術的課題も存在します。光学系を用いる場合、組織の厚みによる散乱や吸収が問題となります。マイクロ波やレーザーを使用する際は、発熱が測定を妨げる可能性があります。また、微小な量子効果を検出するには精密な磁場制御と遮蔽が必要ですが、これはアーティファクトの混入リスクも高めます。

これらの課題を踏まえると、オルガノイドでの量子測定は戦略的な実験設計を要求する高度なチャレンジと言えます。

ラジカル対機構:最も現実的な量子効果の候補

なぜラジカル対に注目すべきか

生体内で室温でも量子性が残り得る機構として、最も有力視されているのがラジカル対機構(Radical Pair Mechanism, RPM)です。この機構では、光や化学反応によって一時的に生じる2つの不対電子(ラジカル対)が、シングレット状態とトリプレット状態の量子コヒーレントな混合(S-T混合)を起こします。

重要なのは、この混合状態が外部磁場の影響を受けることです。磁場強度や方向によって反応収率が変化するという観測可能な効果をもたらします。これは「スピン化学」と呼ばれる確立された研究分野です。

cryptochromeと生体磁気感受性

ラジカル対機構の生物学的重要性を示す代表例が、cryptochrome(クリプトクロム)を介した生体磁気感受性です。多くの生物が持つこの能力は、量子力学的なスピンダイナミクス抜きには説明が困難であり、理論研究と実験検証の両面で進展が続いています。

脳オルガノイドでも、cryptochromeやフラビン系分子を標的とすることで、ラジカル対由来の量子効果を探索できる可能性があります。

オルガノイドにおける量子効果測定の具体的アプローチ

ラジカル対機構を標的とした実験設計

現実的な測定戦略として、以下のステップが考えられます。

まず、候補分子の準備と最適化です。フラビン系分子やcryptochromeなど、ラジカル対形成が期待される分子を神経系細胞に発現させます。内在性の分子を利用する場合と、外来遺伝子を導入する場合の両方が検討されます。

次に、刺激と磁場の精密制御です。青色光などの特定波長で光刺激を行いながら、外部磁場(ミリテスラから地磁気オーダー)を精密に変調させます。ラジカル対形成が光によって開始されるため、光パラメータの最適化が鍵となります。

測定可能な出力シグナル

ラジカル対機構の検出には、複数の出力指標が利用できます。最も直接的なのはフラビン蛍光の変化です。反応性酸素種(ROS)やレドックス状態の変化も測定可能です。さらに、カルシウムイオン応答や遺伝子転写レベルの変化を追跡することもできます。

重要なのは、「反応収率が磁場によって変化する」という典型的なRPMのシグネチャを捉えることです。ただし効果は1%未満であることも珍しくないため、高感度な検出系の構築が必須となります。

最先端の量子計測技術とオルガノイドへの応用

磁気蛍光揺らぎ微小分光法

2025年にNature Photonicsで報告された新しい手法が、オルガノイド研究に大きな可能性をもたらしています。magneto-fluorescence fluctuation microspectroscopy(磁気蛍光揺らぎ微小分光法)と呼ばれるこの技術は、ラジカル対反応の磁場効果を高いシグナル・ノイズ比で検出できます。

この手法では、0.2%レベルという微小な磁場効果を、単一光子レベルに近い感度で捉えることが可能です。オルガノイドへの応用を考える際は、組織全体ではなく、薄切スライスや表層近傍、あるいは2次元培養系から始めることで、散乱や光毒性を抑制できます。

磁場変調とロックイン検出

微小な量子効果を背景ノイズやドリフトから分離するため、磁場を周期的に変調してロックイン検出を行う手法が有効です。この技術により、測定の再現性と感度が大幅に向上します。

量子センサーによるアプローチ

窒素-空孔(NV)中心を持つダイヤモンドなどの量子センサーは、生体組織の磁場や温度を高感度で測定する新しいツールです。NVセンサーを神経細胞ネットワークに統合し、活動電位に伴う磁場変化を検出する試みが報告されています。ナノダイヤモンドを細胞に取り込ませ、光検出磁気共鳴(ODMR)で外部磁場を測定する研究も進んでいます。

ただし注意すべき点があります。これらの量子センサーで測定しているのは、基本的にはイオン電流由来の古典的な磁場です。つまり、「オルガノイド内部の量子コヒーレンス」を直接観測しているわけではありません。しかし将来的には、スピンラベルやラジカル由来の局所磁気ノイズ、あるいは局所NMR的な信号に迫れる可能性があり、量子効果検出の計測基盤としての発展が期待されます。

二次元電子分光の可能性と限界

光合成研究で成功を収めた二次元電子分光(2DES)は、超高速の量子ダイナミクスを捉える強力な手法です。しかし脳オルガノイドへの直接適用には困難が伴います。主な理由は組織による光散乱の強さです。

現実的なアプローチとしては、オルガノイドで培養・生成された特定のタンパク質複合体を抽出して測定する、あるいは膜分画やミトコンドリア分画など薄い試料形態にするという方向性が考えられます。「オルガノイドで培養した人由来分子を材料にする」という意味では、間接的ながら有効な戦略です。

量子コヒーレンス検出のための実験検証基準

アーティファクトとの戦い

量子効果らしき結果は、実は様々なアーティファクトでも生じ得ます。温度変化、光退色、電磁ノイズ、磁場によって動く装置部品、解析時のバイアスなどが偽陽性の原因となります。したがって、「量子コヒーレンスを観測した」と主張するには、厳密な検証を積み重ねる必要があります。

ラジカル対機構を確認する多角的証拠

RPMを標的とする場合、以下のような判定材料を揃えることが推奨されます。

第一に、磁場依存性の詳細な解析です。磁場強度と方向に対する依存性が、理論的予測と整合するかを確認します。第二に、光依存性の検証です。反応が特定波長の光で開始されること、光強度との関係が予測通りであることを示します。

第三に、遺伝学的な検証です。ラジカル対形成に関わる活性中心を改変した変異体では、効果が消失または変化するはずです。第四に、同位体置換による超微細相互作用の改変です。これにより磁場効果のパターンが変わることを確認できます。

第五に、測定技術としてのロックイン検出の活用です。微小効果をドリフトから分離し、再現性よく検出できることを示します。

これらの「予言される依存性」を体系的に積み上げることで、単なる相関から「スピン量子ダイナミクスの関与」へと議論を深めることができます。

核スピン系と他の量子仮説:Posner分子の可能性

Fisherの理論的提案

理論物理学者Matthew Fisherは、リン核スピンが量子情報の担体になり得るという大胆な仮説を提唱しています。特にPosner分子(Ca9(PO4)6)という特殊なカルシウム-リン酸錯体が、脳内で核スピンコヒーレンスを保護する役割を果たす可能性を指摘しました。

この仮説は理論的には魅力的ですが、実証に向けたハードルは非常に高いのが現状です。スピンダイナミクスの詳細や前提条件を精査する研究も進められており、批判的検討も行われています。

オルガノイドでの検証可能性

オルガノイドは「生体に近い環境で仮説を試す」実験系として、Posner分子仮説の検証にも寄与できる可能性があります。しかし核スピン系を量子コヒーレンスとして実証するには、化学種の正確な同定、NMRやEPR(電子スピン共鳴)による検証、厳密な対照実験など、非常に多くのステップが必要です。

現実的な優先順位を考えると、まずはラジカル対機構のような、より明確な測定シグネチャを持つ系から着手する方が、研究の進展可能性が高いと考えられます。

現実的な結論:何が測定可能で何が困難か

比較的実現可能性の高いアプローチ

現時点での技術水準と理論的理解を踏まえると、以下のアプローチが比較的現実的です。

まず、フラビンやcryptochromeなどラジカル対形成分子に由来する磁場効果(MFE)を、高感度光学計測で検出する方向性です。前述の磁気蛍光揺らぎ微小分光法などの最新技術を活用します。

次に、NV中心ダイヤモンドなどの量子センサーを用いて、オルガノイドや神経細胞の計測基盤を構築することです。ただしこの場合、測定対象の多くは古典的な電磁場であることを認識しておく必要があります。

短期的には困難が予想される方向性

一方で、以下のような目標は少なくとも短期的には実現が難しいと考えられます。

オルガノイドの神経回路全体が、認知処理の時間スケール(ミリ秒から秒)で量子コヒーレンスを保持していることを直接示すことです。これは理論的にも測定技術的にも、現状では極めて困難です。環境デコヒーレンスの速さを考えると、まず局所的・分子レベルでの量子効果の確立が先決となります。

倫理的考察と解釈上の注意

慎重な議論の必要性

量子効果の測定それ自体は、脳オルガノイド研究における倫理問題の中心ではありません。しかし、このテーマは「量子と意識」といった哲学的に魅力的だが科学的には未確立の領域に飛躍しやすいという特性があります。

国際幹細胞学会(ISSCR)は現状について、中枢神経系オルガノイドに意識や痛覚があることを示す生物学的証拠はないという見解を示しています。ただし同時に、将来的にオルガノイドがより複雑化した場合には、倫理的配慮の必要性が高まる可能性も指摘されています。

科学的厳密さの維持

量子効果の探索においては、誇張や過度な解釈を避け、測定された現象の範囲内で慎重に議論することが重要です。「量子効果の検出」と「量子計算能力の実証」、さらには「意識の量子的基盤の証明」の間には、それぞれ大きな隔たりがあります。段階的で検証可能な研究の積み重ねが求められます。

まとめ:脳オルガノイドにおける量子研究の現在地と展望

脳オルガノイドを用いた量子コヒーレンス測定は、理論的には多くの困難を抱えていますが、技術的には可能性が開かれつつある研究領域です。特にラジカル対機構を標的とした磁場効果測定は、最も現実的なアプローチとして期待されます。

成功の鍵は、測定対象の自由度を明確に定義し、適切な測定技術を選択し、アーティファクトを厳密に排除する実験設計にあります。光合成系での成功例が示すように、生体での量子効果検出は決して不可能ではありませんが、分子レベルの精密な制御と測定が要求されます。

オルガノイドという実験系は、遺伝子改変の容易さ、環境制御の精密さ、計測技術との統合可能性という点で優位性を持ちます。一方で、組織の散乱や発熱、磁場制御の難しさといった技術的課題も存在します。

今後の研究では、段階的なアプローチが重要です。まず分子レベルでの量子効果を確立し、その後により大きなスケールでの現象へと展開していくという戦略が、科学的に健全な道筋と言えるでしょう。量子生物学という新しい領域において、脳オルガノイドは重要な実験プラットフォームとなる可能性を秘めています。

コメント