意識とは何か?この問いに答えるには、脳の神経活動を測定するだけでは不十分です。フランシスコ・ヴァレラが1990年代に提唱した**神経現象学(neurophenomenology)**は、客観的な脳科学と主観的な経験の記述を統合し、意識の本質に迫ろうとする画期的な研究プログラムです。本記事では、ヴァレラの神経現象学とその基盤となるエナクティブ認知理論について、主要文献と最新の発展を踏まえながら解説します。

神経現象学とは何か?意識研究における新たなパラダイム

ヴァレラが提起した「ハードプロブレム」への挑戦

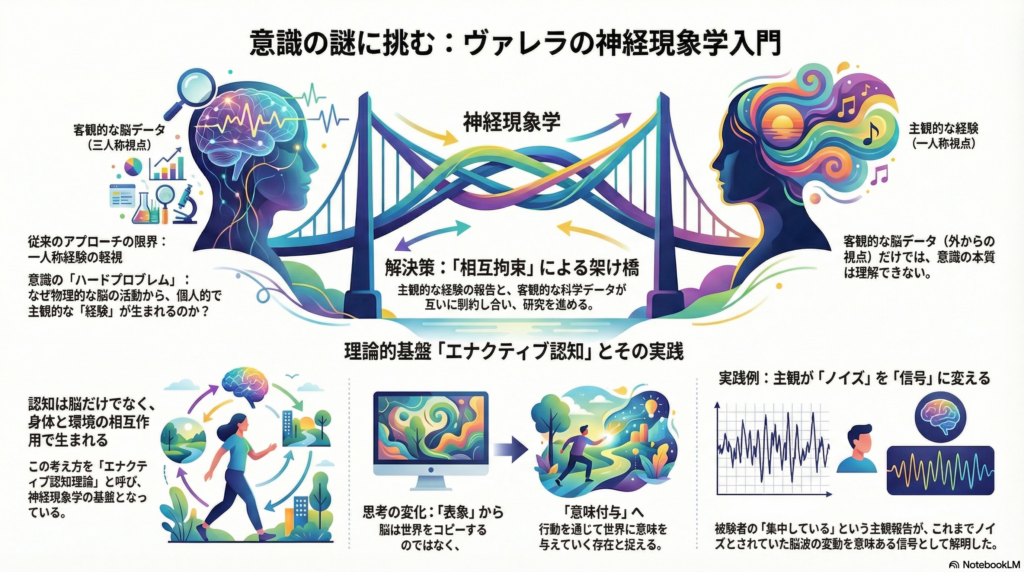

1996年、ヴァレラはJournal of Consciousness Studiesに発表した論文「Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem」で、意識研究における根本的な課題を明確にしました。デイヴィッド・チャーマーズが提起した「ハードプロブレム」——なぜ物理的な脳活動から主観的な経験が生まれるのか——に対し、ヴァレラは従来の認知科学が一人称的な経験を軽視してきたことを批判します。

ヴァレラの主張の核心は、「意識の第一人称経験は還元不可能な現象領域」であり、それを無視しては意識を真に理解できないという点にあります。脳の神経活動という「外からの視点」だけでなく、当事者にとって世界がどのように現れるかという「内からの視点」を科学的に扱う必要があるのです。

一人称経験と三人称科学の架橋:相互拘束の原理

神経現象学の方法論的特徴は、主観的経験の構造と脳・認知科学の客観的データを「相互拘束(mutual constraints)」によって結びつける点にあります。これは一方向的な還元ではなく、経験の記述と神経科学的知見が互いに制約し合い、整合性を高めていく循環的研究デザインです。

ヴァレラは、訓練された方法で主観経験を記述する現象学的手法と、脳活動計測などの第三人称的データを組み合わせることで、「経験と脳活動という二つの不可約な領域に意味のある橋を架ける」ことが可能になると論じました。この戦略は、意識を科学の対象として扱いながらも、その質的・主観的側面を捨象しない点で革新的です。

エナクティブ認知理論の核心思想

神経現象学の理論的基盤となるのが、ヴァレラらが1991年の著書『The Embodied Mind』で提唱した**エナクティブ認知理論(enactivism)**です。

認知は行為の中で生まれる:エナクションという視点

エナクティブ認知の中心的主張は、「知覚・認知は行為により環境との相互作用の中で生み出される」というものです。この立場では、認知の主体は脳だけでなく、身体全体と環境との関係性の中で心的現象を生み出す存在として捉えられます。

重要なのは、心と環境が固定した入力-出力関係ではなく、歴史的・構造的に結びついた動的システムを成すという点です。ヴァレラはマトゥラーナとともに提唱した「オートポイエーシス」の概念を心の説明にも適用し、生命体が自己を維持し環境と適応的に関わるプロセスそのものが認知の基盤であると考えました。この「生命=認知連続性」のテーゼは、エナクティブ認知の特徴的な主張の一つです。

表象主義への批判と「意味付与」の概念

エナクティブ認知は、古典的認知科学の中心概念である「表象」を根本から問い直します。従来の認知科学では、外界の情報を脳内表象に変換して処理するという図式が支配的でした。しかしヴァレラらは、認知の目的は内的表象の構築ではないと主張します。

代わりに提示されるのが「意味付与(sense-making)」という概念です。認知とは、生物が自律的に世界に意味を与えつつ活動する過程として理解されます。つまり、知識は脳内に蓄えられた表象ではなく、エージェントが環境と相互作用する中で現れる関係性なのです。

この視点から、主観的・一人称的な経験の重視は理論の中心的要請となります。なぜなら、当の生物にとって世界がどのように現れ、意味付けられているかを理解することなしに、認知を説明することはできないからです。

神経現象学の方法論:実証研究における相互拘束の実践

主要研究事例:Lutzらの視覚課題実験が示したもの

神経現象学のアプローチを実証的に示した画期的研究が、2002年にLutz、Lachaux、Martinerie、VarelaらがPNASに発表した論文です。この研究では、被験者に簡単な視覚課題を行わせつつ、各試行ごとに主観的な注意状態を報告させました。

重要なのは、主観データに基づいて脳の同期現象(EEGガンマ波同期)の解析を行った点です。被験者が報告した「集中して準備ができている」状態と「注意が散漫で準備ができていない」状態とで、脳の同期パターンに明確な差異が認められました。

従来、同一刺激に対する脳反応の変動はノイズとみなされて平均化で除去されていました。しかしこの研究では、一人称データを用いて脳信号の変動要因を説明可能な信号として抽出した点が革新的です。主観的経験の違いが直接対応する脳動態上の指標を特定できることを証明し、「第一人称報告に基づき神経動態を導く」というヴァレラの戦略の有効性を示しました。

現象学的訓練とマイクロ現象学的インタビュー

神経現象学において、主観報告の質を高めることは不可欠です。ヴァレラと共同研究者のジョナサン・シェアが編集した1999年の論文集『The View from Within』では、被験者が自己経験に高い解像度で気づくための訓練法が議論されました。

その後、フランスのClaire Petitmenginらが発展させたマイクロ現象学的インタビュー技法は、特に重要な方法論的進展です。この手法では、熟練のインタビュアーが被験者に寄り添い、詳細な体験想起を可能にすることで、未訓練者からも高精度の主観報告を得ることに成功しています。

例えばPetitmenginらの2019年の研究では、てんかん発作の予兆に関する微細な主観経験を患者への詳細インタビューで捉え、その主観的兆候が脳活動変化に先行する可能性を報告しています。このように、神経現象学的アプローチは臨床や長時間スケールの現象にも適用可能であることが示されつつあります。

予測符号化理論とエナクティブ認知の対話

近年、認知科学において**予測符号化理論(Predictive Processing, PP)**が注目を集めています。この理論は脳を「予測する機械」とみなし、内的な生成モデルが感覚入力を予測し誤差を最小化するという枠組みです。

内的モデル vs 行為的生成:二つの解釈

予測符号化理論には大きく二つの解釈が存在します。一つは内部モデル志向・表象主義的な解釈で、Jacob Hohwyらが提唱する「予測コーディング」がこれに当たります。この立場では、認知は主に脳内で完結するベイズ推論過程と捉えられ、脳内に詳細な内部表象(確率的な内部モデル)が仮定されます。

もう一つはラディカルな身体・環境志向の解釈で、Karl Fristonの「アクティブ・インフェレンス(能動的推論)」や、Bruinebergらが提案する「エコロジカル・エナクティブな自由エネルギー原理」がこれに該当します。この解釈では、予測誤差の最小化は脳内だけでなく、行動によって環境側からも実現されると考えます。

Michael Kirchhoffが2018年のSynthese特集号で指摘したように、前者の解釈では脳が依然として内的表象装置とされ、エナクティブ理念と衝突する可能性があります。一方、後者の解釈では予測処理の枠組みをエナクティブな認知観と整合させうる可能性が開けます。

統合の可能性と理論的課題

エナクティブ認知と予測符号化の対比は、以下のような論点に集約されます。

まず、知識の所在について。表象主義的PPでは世界の知識は脳内モデルに内包されるのに対し、エナクティブ認知では知識はエージェントの行為を通じて環境との関係性の中に現れると考えます。

次に、脳と身体の関係です。PPのある解釈は脳を自己完結的に捉えがちですが、エナクティヴィズムでは脳は身体の一部であり、身体を通じて環境と結ばれています。この違いから、認知における身体の役割(感覚運動ループ、身体性)が重要な争点となります。

さらに、主観的経験の位置づけも異なります。神経現象学では第一人称経験はデータとして組み込まれますが、古典的表象主義や一部のPP理論では経験は単なる結果か付随現象と見なされる傾向があります。

現在、多くの研究者が「予測処理の枠組みを四つのE(Embodied, Embedded, Enactive, Extended)と調和させる」試みに取り組んでおり、エナクティブ認知と予測符号化の融合も模索されています。ただし、エナクティブ派の中には依然としてPPの表象主義的表現に警戒を示す声もあり、完全な統合には理論的練り直しが必要とされています。

2010年代以降の発展と今後の展望

批判的検討とラディカル・エナクティヴィズム

2016年、Michael KirchhoffとDaniel Huttoは、神経現象学への批判的検討を行いました。彼らは、ヴァレラの神経現象学が「経験と物理のギャップそのものを前提しているため、このギャップを埋めることはできない」と批判します。

彼らが提案するラディカル・エナクティヴィズムでは、「現象的なものと物理的なものが別個に存在するのではない」との見地に立てば、ハードプロブレムは初めから存在せず、神経現象学が目指したような融合も自明となるという議論です。これは神経現象学の哲学的基盤の再考を促す提案であり、HuttoとMyinによる「表象なき心」理論とも軌を一にしています。

実験的応用と社会的拡張

神経現象学的手法を用いた実証研究は着実に増加しています。特に瞑想研究の分野では、Berkovich-Ohanaらが長期瞑想者を対象に自己境界感覚の溶解に伴う主観報告と脳指標を追跡し、主観的な「自己感覚の希薄化」がデフォルトモードネットワークの変化と対応することを示しました。

また、相互主観的経験への拡張も進んでいます。ガラガーやディパオロらの「参与的感覚化(Participatory Sense-Making)」の理論では、複数主体間の相互作用にエナクティブアプローチを拡張し、一人称経験の相互関連性を説明しようとしています。

人工知能と計算モデルへの応用

近年では、エナクティブ・アプローチを人工知能に応用する試みや、脳-身体-環境を含むシステム全体を計算モデル化する「深層計算論的神経現象学」といった新たな方向性も登場しつつあります。

まとめ:経験と科学の架橋という挑戦

ヴァレラの神経現象学プロジェクトは、主観的経験を科学の対象として正当に扱うための方法論を確立しました。エナクティブ認知理論を基盤とし、一人称データと三人称データを相互拘束的に結びつけるアプローチは、意識研究に新たな地平を開きました。

予測符号化理論との対話や、ラディカル・エナクティヴィズムによる批判的発展など、2010年代以降も理論的深化が続いています。主観報告の客観的妥当性や訓練法、理論的一貫性の確立といった課題は残るものの、ヴァレラが強調した「科学的な心」と「経験される心」の相互交流を深めていくビジョンは、今なお有効であり挑戦的な研究課題であり続けています。

意識の科学化という壮大な目標に向けて、神経現象学は一人称経験という「内からの視点」を取り戻すことで、より完全な心の理解への道を切り拓いているのです。

コメント