サピア=ウォーフ仮説とは何か

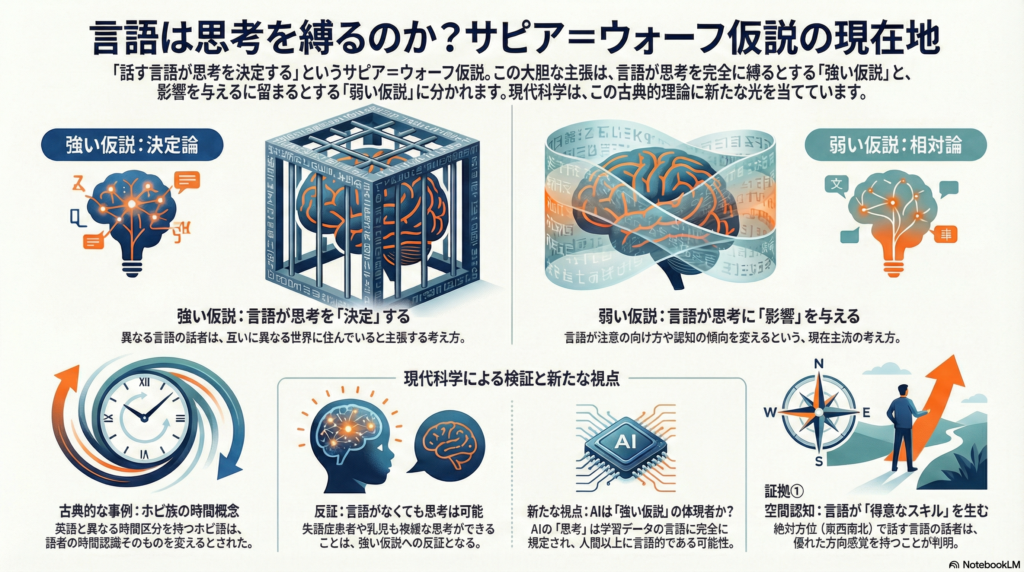

私たちは言語を通じて世界を理解しているが、その言語自体が思考のあり方を規定しているとしたらどうだろうか。サピア=ウォーフ仮説(言語相対性仮説)は、まさにこの問いに挑む理論である。この仮説は、言語の構造が話者の思考や世界認識に影響を与える、あるいは決定さえするという大胆な主張を含んでいる。

本記事では、この仮説の哲学的背景から現代の脳科学・AI研究における再評価まで、言語と思考の関係を多面的に検証していく。特に「強い仮説」と呼ばれる言語的決定論に焦点を当て、その妥当性を探る。

言語相対性仮説の起源と哲学的意義

フンボルトからウォーフへの思想的系譜

サピア=ウォーフ仮説の源流は18~19世紀のドイツ思想に遡る。ヘルダーやフンボルトは「言語が民族精神を表現する」と説き、言語を単なる伝達手段ではなく、世界観を形成する器官として捉えた。フンボルトの「言語は思考の形成器官である」という言葉は、後の言語相対性理論の核心を先取りしていた。

20世紀に入ると、アメリカの人類学者フランツ・ボアズとその弟子エドワード・サピアがこの思想を継承した。サピアは1920~30年代にかけて、「人間は主に言語を通じて世界を知覚する」と論じ、言語構造の分析から人間の認知傾向を解明できると考えた。さらにサピアの弟子ベンジャミン・リー・ウォーフが、ホピ語やショーニー語の研究を通じてより挑発的な形で仮説を提示した。

強い仮説が示す世界観の多様性

ウォーフが提示した事例の中で最も有名なのが時間概念の違いである。英語では動詞の時制が過去・現在・未来の三区分を持つのに対し、ホピ語では過去/現在(現実)と未来(現れつつあるもの)の二区分しかない。この構造的差異が、話者の時間認識そのものを根本的に異ならせるというのがウォーフの主張だった。

サピア自身も印象的な言葉を残している。「『現実の世界』は各社会の言語習慣によって無意識のうちに作り上げられており、異なる社会は同じ世界を異なるラベルで表現しているのではなく、互いに異なる世界に住んでいる」。この言葉が示すように、強い仮説は一種の認識論的相対主義を含意する。各言語がそれぞれ異なる世界像・思考様式を生み出すという考え方は、ハイデガーの「言語は存在の家である」やウィトゲンシュタインの「私の言語の限界が私の世界の限界を意味する」といった哲学的命題とも響き合う。

哲学からの多様な視点

分析哲学による批判的検討

分析哲学の立場からは、強いサピア=ウォーフ仮説に対して懐疑的な見解が主流である。ドナルド・デイヴィドソンは「概念スキーム」という発想そのものに異議を唱え、互いに翻訳不可能な全く異質の思考体系が存在するという考えは理解不能だと批判した。もしある言語話者に全く考えられない概念が別の言語にだけ存在するなら、そのような概念は当人には表現も認識もできず、原理的に存在を確認できない。

認知科学者スティーブン・ピンカーは、人間の思考には生得的な「心の言語(メンタルese)」があり、私たちは英語や日本語ではなく心的表象の言語で考えていると主張した。この見地では、日常言語は思考を表現する手段に過ぎず、語彙が足りなければ新語を作ったり言い換えたりできるため、言語が思考を完全に制限するわけではない。適切な言葉が見つからず「言葉にできない」経験や、新概念に対して新語を創出する現象は、思考が必ずしも既存言語の枠内に収まらないことを示唆している。

現象学・大陸哲学の共鳴

一方、現象学や解釈学など大陸哲学の流れでは、言語と思考の不可分性を強調する議論が見られる。ハイデガーにとって、人間は言語を介して存在者を理解する。私たちの世界への存在論的な開け(現れ方)は言語によって構造化されており、言語なしには世界が意味をもって立ち現れないという意味で、強い仮説と共鳴する部分がある。

フッサールやメルロ=ポンティら現象学者も、経験や意識と表現の関係を探究した。彼らは前言語的な直接経験の領域を認めつつも、経験を他者と分かち合い意味付けるには言語が不可欠であり、言語によって世界が構成される側面を認める。ガダマーの哲学的解釈学でも、理解は常に言語的な媒介を通して行われるとされ、私たちの思考は自ずと伝統や文化の言語的地平に規定されると論じられた。

構造主義と言語体系の相対性

構造主義の言語学・人類学の観点も、サピア=ウォーフ仮説と密接に関連する。ソシュールの構造言語学では、言語は恣意的な記号体系だが、その体系内の差異関係によって意味(概念)が生まれるとされた。言語ごとに異なるカテゴリー分け(色彩や空間の区切り方など)が、その言語話者の世界の捉え方を形作るという考え方である。

サピアとウォーフはアメリカ人類学における構造主義的視点で各言語の内在的体系を重視し、言語ごとの「現実の切り分け方」の多様性を示した。20世紀後半のポスト構造主義では、真理や意味は客観的に固定されたものではなく言説によって構成されると考え、言語が現実を「記述する」のではなく「構成する」という側面が強調された。デリダの「テクスト(言語)の外部に何もない」という言葉は、世界の理解が徹頭徹尾言語的営みによることを示唆している。

実証研究が示す言語と認知の関係

色彩認知における言語の影響

色の呼称の違いによる知覚差は、サピア=ウォーフ仮説の検証でよく取り上げられるテーマである。ギリシャ語やロシア語では青に相当する色が明るい青と暗い青で別の基本色名になっている。実験では、これらの言語話者は英語話者よりも明暗の青の区別に素早く反応できることが示された。言語のカテゴリ(基本色名)が知覚の敏捷性に影響を及ぼす一例と言えよう。

しかし、この効果はあくまでわずかな認知上の偏りに留まる。英語話者でも「light blue」と「dark blue」の区別は認識できるし、訓練や文脈によって新たな区別を学ぶことも可能である。ブレント・ベルリンとポール・ケイの古典的研究(1969年)は、世界の諸言語の基本色語には普遍的な発達段階があることを示した。色覚に関しては言語よりも人類共通の生理・心理的要因が勝ることを示唆する結果であり、強い仮説への反証と受け取られている。

空間認知の文化的多様性

言語による空間の表現枠組みの違いは、認知様式に顕著な影響を及ぼす可能性がある。多くの言語(英語や日本語など)は左右・前後といった自己中心的(相対的)方位基準で空間を記述する。ところがオーストラリア先住民のグリンジ語や他のいくつかの先住民言語では、空間記述に絶対方位(東西南北)を常に用いる。

グリンジ語話者は身体の部位であっても「脚の西側に虫がとまった」などと表現し、自分の向きが変われば東西の表現も変化する。このような言語を日常的に使う話者は、常に方位を把握していなければ適切な表現ができないため、英語話者には難しい高度な方向感覚を備えていることが報告されている。研究者たちは、絶対方位を使う言語環境が人間本来の潜在的な能力(地磁気や太陽の位置を手がかりにする方向感覚)を「呼び覚ます」と指摘している。この事例は、言語が注意の向け方や認知資源の配分を変えることで、文化ごとに得意な認知スキルの違いを生み出しうることを示している。

数概念と言語表現

数を表す言語表現の有無が数概念の発達に影響するかどうかも、言語相対性を検証する興味深い題材である。アマゾンの少数民族ピダハン(Pirahã)の言語には明確な数詞が「1」「2」といった少数しか存在せず、それ以上の数量を正確に表現する言葉がないと報告されている。研究によれば、ピダハンの人々は数量の一致・不一致を即座に判断するタスクで、言語的表現が欠如している大きな数になると正確さが低下する傾向が見られた。

もっとも、この結果に対しては異論もある。ピダハン語話者でも物理的な対応や覚え方を工夫すれば大きな数を扱える可能性があり、単に実用上必要ないために習得していないだけとも解釈できる。こうした相関関係も文化的要因の絡み合いを断定的に切り離すのは難しく、言語そのものが思考や行動を単独で決定しているとまでは言えないとする指摘がなされている。

失語症と前言語的思考の存在

強い仮説を疑問視する有力な反証として、言語能力を失った人や未習得の幼児にも思考が可能であることが挙げられる。実験神経心理学の文献では、「ブラザー・ジョン」と仮称されるフランス系カナダ人男性が一時的な失語症状態に陥った際、それでも道具の操作や指示の理解など複雑な行動が可能だった記録がある。彼は発話も理解もできない発作時でさえ、事前に与えられた指示に従ったり、周囲に自分の言語障害を隠そうとすらした。

また、生後まもない乳児は言語習得前から物理的因果関係や数量感覚をある程度持つことが実験で示されているし、類人猿にも道具利用や簡単な思考能力が確認されている。これらは「言語なしでも思考は成立しうる」ことを示唆し、言語が思考を完全に規定するとの見解に反証を与える。ピンカーが指摘するように、「前言語的な赤ん坊や動物が物事を考えられる時点で、強い決定論は破綻している」のである。

現代科学による仮説の再評価

脳科学が明らかにする言語と知覚の相互作用

21世紀に入り、サピア=ウォーフ仮説は認知科学と神経科学の発展により改めて多角的に再評価されている。近年の実験では、言語によるカテゴリー分けが人間の知覚や脳活動に測定可能な影響を及ぼすことが示された。

脳イメージング研究によれば、色のカテゴリー名がある場合と言語化しにくい場合とで、視覚野や言語関連領野の活動に差異が見られる。ロシア語話者は淡青と濃青を区別する際に左脳の言語野が強く活動し、右視野(左脳優位)で提示された色の違いに敏感になるという報告もある。これは脳内の言語処理システムが知覚判断に直接関与している可能性を示し、弱い形ではあるもののウォーフ仮説を支持する神経学的証拠とされている。

生成AIと言語決定論の新しい視座

生成AI(大規模言語モデル=LLM)の台頭は、サピア=ウォーフ仮説に新たな視点をもたらしている。LLMは人間の文章(言語データ)を大量に学習し、次に来る単語を予測することで驚くほど流暢かつ一貫したテキストを生成する。興味深いことに、これらのAIは「世界知識」や「推論」を明示的にプログラムされていなくても、言語パターンの学習だけであたかも思考しているかのような振る舞いを見せる。

ある論者は「人間には強いサピア=ウォーフ仮説は当てはまらないようだが、巨大言語モデルには当てはまるかもしれない」と指摘している。LLMは膨大なテキストを通じて言語パターン(統計的関連性)を内部に形成するだけなので、その「内部表象」や「世界の捉え方」も訓練データで与えられた言語に規定されているという見立てである。極端に言えば、AIの認知(モデル内部の思考様式)はその訓練言語によって決まっており、人間以上にサピア=ウォーフ的な存在と言えるかもしれない。

実際、多言語対応のChatGPTの研究では、質問をする言語によって回答の内容や傾向が微妙に異なるといった報告もあり、モデルが各言語のコーパスに内在する文化的バイアスや視点を反映することが示唆されている。これは、AIが言語データ中の文化・思考パターンを忠実に学習していることの表れである。

AI研究における言語と思考の制御

生成AIの「幻覚」(事実無根の情報をさも真実らしく生成する現象)問題への対策を、サピア=ウォーフ仮説になぞらえた議論もある。LLM単体では訓練言語の統計に従って半ば本能的(自動連想的)に応答を生成するが、そこに追加の制約や情報(外部知識ベースとの照合など)を加えると、まるで人間が母語で考える代わりに第二言語で熟考するかのように、衝動的な連想から距離を置いた「より論理的で慎重な思考」が行われるという比喩である。

この比喩は、人間が異なる言語で思考することで認知スタイルが変化する(例えば非母語で考えると感情的バイアスが減る)現象とも通じる。AIの場合、訓練データ言語がそのまま認知バイアスの源泉となりうるため、プロンプト設計や多言語化によってAIの「思考様式」を調整できる可能性がある。これは、人間についてサピア=ウォーフ仮説が示唆した「言語を変えれば思考様式も変わる」というアイデアの、人工知能における一種の実証とも言えよう。

まとめ:言語と思考の柔軟な相互作用

現代の多くの研究者は、言語が認知に与える影響は確かに存在するものの、それは「注意を喚起しやすい」「処理に若干の優位性を与える」程度の弱い効果に留まり、言語が人間の思考内容そのものを絶対的に限定するわけではないという立場に落ち着いている。

強い仮説(言語が思考を決定し完全に制限する)は哲学的検証や実証研究の両面から否定的に捉えられているが、弱い形(言語が思考に影響を与えるという相対論)は一定のエビデンスを伴って支持されるようになった。言語は私たちの認知傾向や注意の向け方に枠組みを与え、習慣的思考パターンに影響を及ぼすものの、最終的に人間は言語の枠を超えて新たな概念を思考・想像しうる柔軟性を持っている。

他言語を学ぶことで新たな視点が得られるという日常的経験から、AIと言語の関係に至るまで、言語と思考のダイナミックな相互作用が改めて確認されている。サピア=ウォーフ仮説は単なる過去の理論ではなく、認知科学、哲学、AI研究を横断する現代的テーマとして、今後も私たちに重要な問いを投げかけ続けるだろう。

コメント