量子コヒーレンスとは?生命現象との関係

近年、生物学と量子力学が交差する「量子生物学」という新しい研究分野が注目を集めています。その中心的概念が量子コヒーレンスです。量子コヒーレンスとは、量子状態の位相関係が保たれた重ね合わせ状態を指し、この現象が生命の高度な秩序性や効率性を支えている可能性が議論されています。

物理学者エルヴィン・シュレーディンガーは1944年の著書『What is Life?』において、生命を支える秩序現象を「ネゲントロピー(負のエントロピー)」として説明し、分子が整然と協調した量子的コヒーレンス状態が生命現象の本質に関与すると示唆しました。この先見的な洞察は、現代の量子生物学研究の出発点となっています。

生物物理学者Mae-Wan Hoはこの考えをさらに発展させ、「生命とはエネルギーを取り込み、熱を生み出さずに量子コヒーレントに利用する系である」と提唱しています。彼女の理論では、生命体内の分子は互いに位相を合わせて完全に相関した方法で作用するため、全体が一種の量子的な一体性を獲得しているとされます。

しかし、こうした大胆な仮説には懐疑的な視点も存在します。物理学者P. Daviesは、生体のような温暖で雑音の多い環境では量子コヒーレンスは極めて短命であるため、もし生命現象に関与するとしても何らかのデコヒーレンス回避機構が必要だと指摘しています。実際、典型的な計算では37℃の水中ではコヒーレンスは瞬時に失われてしまうとされていました。

それでも、生命が量子的な情報処理を行っている可能性は否定できません。すべての生物は情報処理を行う存在であり、その情報は量子論の領域(分子レベル)から流れてくる以上、何らかの量子的特徴が生命システム内に残存している可能性が考えられるからです。

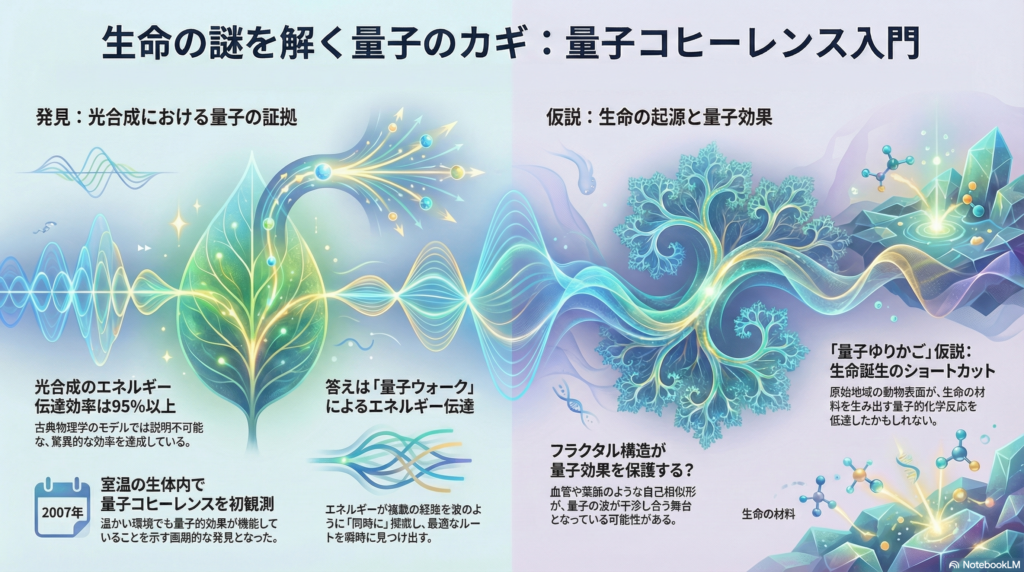

光合成における量子コヒーレンスの発見

量子生物学において最も画期的な発見が、光合成における量子コヒーレンスの実証です。光合成は植物や藻類、光合成細菌が太陽光エネルギーを吸収・変換する生命現象であり、そのエネルギー伝達効率はしばしば95%以上という驚異的な値を示します。

従来、このエネルギー伝達は色素分子間での励起エネルギーのホッピング(古典的ランダム歩行)によって説明されてきましたが、このモデルでは効率の上限は50%程度と見積もられていました。この矛盾を解決する鍵が、量子コヒーレンスだったのです。

2007年、シカゴ大学のGreg Engelとカリフォルニア大学バークレー校のGraham Flemingの研究チームが、緑色硫黄細菌の光合成アンテナ複合体において量子コヒーレンスの直接的な証拠を捉えました。彼らは「フェンナ-マシューズ-オルセン(FMO)複合体」と呼ばれるアンテナタンパク質を対象に、2次元電子分光法による超高速分光実験を実施しました。

その結果、室温(約300K)という生理条件下で、光励起後少なくとも300フェムト秒にわたり波打つような振動シグナル(量子ビート)が観測されました。これは、励起エネルギーが複数の色素間を波のように同時並行で伝播していることを示しており、量子ウォークによるエネルギー移動が起きている可能性を示唆しています。

この発見は「温かく騒がしい生体環境下でも量子コヒーレンスが維持され、生命がそれを積極的に利用している」初の明確な例と考えられ、量子生物学研究に火をつける契機となりました。

その後の研究により、光合成における量子コヒーレンスの存在は複数の生物種で確認されています。紫色硫黄細菌、シアノバクテリア(藍藻)、さらには緑藻や陸上植物という最も進化的に新しい光合成生物群においても、コヒーレンス現象が観測されており、研究者らは「量子コヒーレンスは光合成生物に広く行き渡った現象である」と結論づけつつあります。

興味深いことに、クリプト藻類では単一アミノ酸の挿入により量子コヒーレンスのオン/オフが可能になることが報告されており、生物が量子コヒーレンスの度合いを環境光条件に応じて可逆的に制御する適応戦略を持ちうることが示唆されています。

量子コヒーレンスによるエネルギー移動メカニズムは、クロロフィルなどの色素分子同士が電子的に結合し、励起波が同期することで、アンテナ複合体全体が一斉に複数経路を探索し、最良のエネルギー経路を選び取るというものです。この量子メカニズムにより、エネルギーは無駄なく反応中心まで運ばれ、95%以上という驚異的効率が実現されている可能性があります。

さらに、量子コヒーレンスは効率だけでなくロバストネス(頑健性)にも寄与する可能性が指摘されています。もし一つの色素が損傷しても、コヒーレンスによってエネルギーは損傷部位を迂回して伝達できるかもしれないという考え方です。

理論面では、環境誘導型量子輸送(ENAQT)の理論により、適度な環境からのデコヒーレンスが逆に局在化を防ぎ、エネルギー移動効率を最適化することが示唆されています。光合成系は量子的コヒーレンスと環境揺らぎのバランスを巧みに利用している可能性が高いのです。

また、タンパク質骨格そのものが色素の双極子や偏光を微妙に調節しコヒーレンスを保つ役割を果たすという知見も得られています。Engelらは「タンパク質マトリックスが単なる支持構造ではなく、溶媒のように色素間の相互作用をチューニングしている」と述べ、生体が自らの構造を利用して量子的効果を積極的に保護・利用している可能性を示唆しています。

フラクタル構造が量子効果に与える影響

生命システムには、血管系や神経網、肺や葉脈の形状に代表されるように、自己相似的なフラクタル構造が多く存在します。フラクタルは部分と全体が相似形をなす階層構造であり、近年、こうした構造が量子効果の発現・維持に影響を及ぼしうるという仮説が提起されています。

2025年にMcGintyが提唱した理論では、「生体分子や細胞構造にはフラクタル的特徴があり、それが量子コヒーレンスやトンネル効果といった量子現象に影響を与えている可能性がある」とされています。彼の仮説によれば、フラクタル次元を組み込んだモデルでは、光合成系におけるコヒーレンス維持時間がフラクタル性によって延長されうると予測されます。

実際、フラクタル幾何を持つ環境は量子波の干渉や拡散に独特の影響を及ぼすことが理論的・実験的に示されています。上海交通大学のXiao-Yun Xuらは、シェルピンスキーガスケット等のフラクタル形状に加工したフォトニック格子上で光子の連続時間量子ウォークを実験的に実現し、異常拡散を観測しました。

彼らの結果では、量子ウォークの二乗変位の時間発展が単一のべき乗則には従わず、途中で「フラクタル次元」によって決まる特異な拡散レジームを示すことが確認されました。これはフラクタル空間における量子輸送が通常の整数次元空間とは異なる動態を持つことを意味します。

研究者らはこの発見が、フラクタル様の階層構造を持つ脳のネットワークや樹木の分岐系など、生体内でエネルギーや情報輸送が行われる系において量子力学が役割を果たしているかどうかを考察する手がかりになると述べています。

実際、脳はニューロンの樹状突起にフラクタル的パターンを示し、シナプス伝達などの現象において量子的要素が関与する可能性が議論されています。フラクタル構造がそうした量子効果のプラットフォームとなりうるという視点は、生命システムを量子論的に理解する新たな方向性として注目されつつあります。

生命の起源と量子ゆりかご仮説

フラクタルと量子効果の組み合わせは、生命の起源という壮大な問題にも新たな示唆を与えています。近年提唱された「量子ゆりかご仮説(Quantum Cradle Hypothesis)」がその好例です。

この仮説では、原始地球の地殻に存在した多孔質の鉱物表面(例えば粘土鉱物や熱水噴出孔の微細孔構造)が、ナノスケールの不規則性すなわちフラクタル的構造を有していたと想定します。そうした鉱物の微細空間は外界の熱雑音をある程度遮断し、束の間ではあるが量子コヒーレンスを維持できる「ゆりかご」のような環境を提供した可能性があるというのです。

量子コヒーレンス状態では、化学反応系が同時並行的に多様な経路を探索できるため、通常はほとんど実現し得ないような分子の偶然的組み合わせや自己組織化が促進されうると考えられています。言い換えれば、古典的には「天文学的な低確率」に阻まれる生命誕生のプロセスも、量子的なショートカットによって実現可能性が高まったのではないか、という大胆な仮説です。

具体的には、フラクタル構造を持つ鉱物表面のナノ孔で、アミノ酸や核酸塩基などの前駆分子が量子的に協調し合い、熱力学的に安定な高分子(自己複製分子など)が出現したというシナリオが描かれています。

この「量子ゆりかご」によって、生命誕生のための組み合わせ爆発的問題(abiogenesisの組合せボトルネック)が解消され、地球上での生命の発生が一兆分の一の偶然ではなく物理法則に裏打ちされた必然だった可能性すら示唆されます。

関連するアイデアとして、Tamulis & Grigalavicius(2014)は「光反応性を持つプレバイオティック分子系において量子もつれが生じ、それが原初的な光合成機構の出現を助長した」との仮説を展開しています。すなわち、生命が誕生する前の段階でも量子的な相関現象が特殊な役割を果たしうるという可能性です。

日本においても、2025年のGordon Research Conferenceで「光合成の量子コヒーレンスは、原始地球の熱水噴出孔での量子的に保護された反応と地続きである」との議論が紹介されるなど、生命起源に量子効果を結びつける見解が語られ始めています。

もっとも、これらの仮説は現時点では理論的提案の域を出ませんが、今後の実験(例えば鉱物表面上での化学反応速度に量子コヒーレンスが影響を与えるか検証するなど)による検証が期待されます。

まとめ:量子生物学が拓く未来

量子コヒーレンスと生命現象の関係について、理論的議論から具体的実証例、さらには起源論的含意までを概観してきました。

量子コヒーレンスは生命の秩序性や情報処理能力を支える基盤となり得るという魅力的な仮説が提唱されており、実際に光合成アンテナ複合体において室温で持続するコヒーレントなエネルギー移動が観測されています。光合成の研究は、生命が量子効果を利用しうることを示す初の明確な実例となり、量子生物学という新領域の扉を開きました。

フラクタル構造という観点は、生命が多階層的に量子効果を保持・活用する仕組みを考える上で新たな視座を提供します。生命の起源に量子コヒーレンスを組み込む大胆なシナリオは、現在主流の化学進化論に新たな要素を加え、極限環境での非平衡自己組織化に量子の役割を問うものです。

総括すれば、量子コヒーレンスは生命科学における根源的問題に新たな光を当てる概念であり、現在進行形で知見が蓄積されつつあります。今後、より洗練された超高速計測技術や量子計算・AIシミュレーションの活用によって、生命システム内の量子的プロセスが一層明らかになることが期待されます。

それにより、「生命を量子論で解明する」というシュレーディンガー以来の夢に近づくとともに、生命原理の定義や生命観にもパラダイムシフトが起こり得るでしょう。量子生物学の研究動向は、生命科学・物理学・哲学の交差点で今後も目が離せません。

コメント