はじめに:組織を「自己生産システム」として捉える新視点

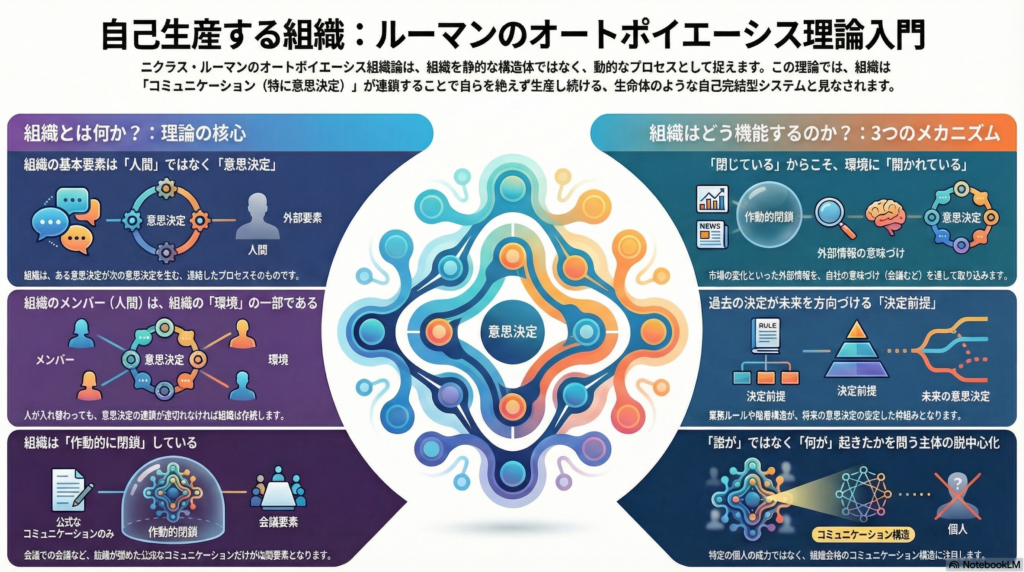

現代の組織は複雑化し、従来の管理理論だけでは説明しきれない現象が増えています。そこで注目されるのが、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンによるオートポイエーシス組織論です。この理論は、組織を単なる人の集まりではなく、コミュニケーションが自己を生み出し続ける自律的システムとして理解します。

本記事では、生物学から生まれたオートポイエーシス概念がどのように組織理論に応用されたのか、その核心と実践的意義を解説します。組織の境界、意思決定の連鎖、環境との関係性という観点から、現代組織を読み解く新たな枠組みを提示します。

オートポイエーシスとは:生物学から社会学への概念移転

生物学における原義

オートポイエーシス(autopoiesis)は、チリの生物学者マトゥラーナとヴァレラが1972年に提唱した「自己生産」概念です。生命システムが自らの構成要素を絶えず生成し続ける特性を指します。細胞を例にとれば、タンパク質や脂質といった構成要素は外部から完成品として取り込まれるのではなく、細胞内部で作り出されます。

この概念の核心は、システムが作動的に閉鎖している点にあります。システムのあらゆる要素は、システム自身によって産出され、外部環境から直接流入することはありません。この自己完結性が、システムの境界と同一性を維持する基盤となります。

ルーマンによる社会学への翻案

ルーマンは1980年代から、この生物学的概念を社会学に本格導入しました。その際の重要な転換は、社会の基本単位を「行為」から**「コミュニケーション」**に置き換えたことです。

ルーマンの視点では、社会は自己言及的なコミュニケーションの閉鎖系です。社会システムは自らの「コミュニケーション」という要素を絶えず再生産するオートポイエティック・システムであり、「社会はコミュニケーションによって構成され、コミュニケーションがさらなるコミュニケーションを生み出す」という循環構造を持ちます。

組織のオートポイエーシス:意思決定の自己生産

意思決定を組織の究極要素とする

ルーマン理論において、組織もまた社会システムの一種であり、オートポイエティック・システムとして機能します。ここで重要なのは、ルーマンが組織の究極要素を**「意思決定のオートポイエーシス」**に絞り込んだ点です。

組織内で行われる意思決定こそが組織を構成する基本単位であり、組織は決定から決定への連鎖によって自己を再生産します。ある意思決定は過去の決定から生まれ、同時に将来の新たな決定を生む契機となる――この決定の連接過程が組織オートポイエーシスの実体なのです。

人間は「環境」である

この観点に立つと、組織の成員(人間個人)や物的資源は、組織そのものを構成する要素ではなく環境の一部とみなされます。これは一見、非人間的な理論に思えるかもしれません。

しかし実際には、組織はメンバーの入れ替わりがあっても存続し得ます。それは組織を存続させるコミュニケーション(意思決定)が途切れず連続しているからです。組織のアイデンティティは人ではなくコミュニケーション過程に由来し、組織はコミュニケーションの流れとして存在するのです。

組織境界の設定メカニズム

組織は、組織自身が認めるコミュニケーションだけを内部に取り込み、それ以外を環境として切り離すことでシステム境界を定めます。

例えば企業組織であれば:

- 会議で正式に合意された決定

- 社内の正式通知や規程

これらのコミュニケーションのみが組織の作動にカウントされます。一方で:

- 非公式な噂話

- 社外からの単なる働きかけ

これらは直接には組織の要素になりません。このように組織は自らの境界を引き、内部と外部を区別するのです。

作動的閉鎖と環境への開放性:パラドックスの解消

閉鎖性が開放性の前提となる

組織境界の理論的含意は、**「組織は作動的に閉じているが、それによって環境に開かれている」**というパラドックス的特徴にあります。

組織は外部環境(市場の変化や社会の要請など)から影響を受けますが、常に自ら設定した「組織/環境」の区別を介してしか反応しません。環境の事象すべてをそのまま取り込むのではなく、自身の内部で意味づけした情報として受け取ります。

自己言及的な適応

例えば市場で競合他社の動きがあっても、それを社内の会議や報告というコミュニケーションを通じて把握し、「自社にとっての意味」を与えて初めて意思決定に影響します。直接に環境そのものに反応するのではなく、あくまで内部のコミュニケーション体系に照らして環境を観察・認識し、必要な変化を起こします。

したがって、環境の変化に対する組織の応答は一様ではなく、組織ごとに異なる「環境像」に基づいて独自に行われます。これが自己言及的な適応であり、組織は環境に対して主観的・選択的に向き合う自律性を持つのです。

決定前提:組織構造の新しい理解

過去の決定が未来を方向づける

ルーマンは組織における繰り返しの意思決定から生まれる**「決定前提(decision premises)」**という概念を提唱しました。これは過去の決定が将来の決定の前提条件となり、後続の決定を方向づける仕組みです。

決定前提の具体例:

- 意思決定権限の委譲

- 業務手順書で定められた手続き

- 組織の階層構造

- 暗黙のルールや慣行

これらは、ある決定が他の決定の前提となる決定前提であり、組織の構造そのものとも言えます。決定前提は組織内のコミュニケーションを安定化させ、意思決定のオートポイエーシスが秩序立って進行する基盤となります。

構造は自己生産の産物

組織構造とは、過去の意思決定によって生成された安定化装置であり、将来のコミュニケーションの枠組みを提供します。この視点から見れば、組織変革とは決定前提の更新プロセスであり、新たな決定ルールを組織内に定着させることで、後続の意思決定パターンを変化させる営みと理解できます。

組織理解の新たな枠組み:三つの視点

1. 情報的・コミュニケーション的境界

オートポイエーシスの観点からは、組織の境界は物理的なものではなく情報的・コミュニケーション的な境界です。組織は自らのコミュニケーション以外を環境として区別し、境界内では自己完結的に意思決定を再生産します。

この作動的閉鎖によって、組織は環境から独立した視点を保ちながらも環境に対応できます。組織は外界の影響を全く受けないわけではなく、自身の内部で処理可能な形に変換することで環境に構造結合します(例:法制度の変更を自組織の規程変更という形で取り入れる)。

2. 自己言及的ネットワーク

組織内のコミュニケーション要素は、常に他のコミュニケーション要素との関連においてのみ存在し、定義されます。コミュニケーションはコミュニケーションに自己言及的に接続することで初めて「存在」し得るのです。

単独の発言や書類それ自体では社会的効果を持たず、後続のコミュニケーション(返答や決定など)につながって初めて意味を持つ「コミュニケーション単位」となります。このような自己言及的ネットワークによって、組織のコミュニケーションは過去から未来へと連続性を保ち、自己再生産していきます。

3. 主体の脱中心化

オートポイエーシス的組織論では、人間個人(心理システム)よりもコミュニケーション(社会システム)に分析の主眼を置きます。「誰が決めたか・行為したか」より「どのようなコミュニケーションが起きたか」に注目する主体の脱中心化が特徴です。

これにより、組織における意思決定を特定個人の性格や能力だけで説明するのではなく、組織全体のコミュニケーション構造(ルール、前提、文化など)がどう影響したかを分析できます。ルーマン派の研究者ディルク・ベッカーは、この視点から**「ポスト英雄的マネジメント」**を提唱しました。単一のリーダーが全能の如く組織を制御するという考え方を退け、組織はリーダーでさえ予期しない自己展開をすることを踏まえたマネジメント観です。

研究者による発展:セイドルとベッカーの貢献

デイビッド・セイドルの組織研究

セイドルはルーマン理論を組織研究に取り入れた代表的研究者です。彼は組織を**「区別の生成と処理のシステム」**として捉える概念を提唱しました。各組織はそれぞれ独自の判断基準(コードや価値観)によって世界を分類し、その区別にもとづいてコミュニケーションを行います。

この考え方は、同じ事柄でも組織によって解釈や反応が異なる現象を説明するのに有効です。セイドルらは、ルーマンの視座と近年の「組織=コミュニケーション」パースペクティブ(CCO)の橋渡しも試み、組織内外のコミュニケーションネットワーク分析に応用しています。

ディルク・ベッカーの現代社会論

ベッカーはルーマンの直弟子であり、前述の『ポストヒーロー的マネジメント』で組織運営の主体観の転換を提唱しました。また彼は、組織が存続するためには社会的に受容可能な正当性の形態を追求する必要があると指摘しました。

企業が環境保護や多様性尊重といった社会的潮流に呼応し、自らの構造を適応させる能力(レゾナンス能力)を発達させることで、社会からの支持を得て存立基盤を確保するという議論です。これは現代のESG経営やステークホルダー資本主義とも共鳴する視点と言えるでしょう。

オートポイエーシス組織論への批判と限界

生物学概念の適用妥当性

生物学で定義されたオートポイエーシスを社会システムに適用することについて、概念の創始者マトゥラーナらや他の社会理論家から異論が出されています。社会システムは物理的要素を持たず観念的な構成要素(コミュニケーション)から成るため、生物学的定義とは重要な相違があるという指摘です。

理論の自己言及性による閉鎖性

ルーマンの社会システム理論そのものが高度に自己言及的で閉鎖的であるため、外部からの批判を受け付けにくいというメタ批判があります。独自の専門用語で厳密に構築された理論体系は、他の理論との対話が困難であり、**「理論の免疫化」**によって反証不可能になっているとの指摘です。

実証研究の限界も課題です。ルーマン理論に触発された実証研究は限定的であり、理論のあまりの抽象性・複雑性ゆえに、具体的な研究ツールや仮説検証モデルへ落とし込むのが難しい点が挙げられます。

決定概念への偏重

組織の究極要素を「意思決定の連鎖」に限定したことについて、一部の組織論学者から還元主義的すぎるとの批判があります。組織には非決定的なコミュニケーション(雑談や感情的交流、権力闘争など)も多分に存在します。ルーマン理論はそうした非公式な組織過程や権力・文化・利害対立といった側面の分析には十分踏み込んでいないとの指摘です。

人間主体性の軽視への懸念

「人間を環境に追いやりコミュニケーションだけを見る」ルーマンの視点に対して、人間の主体性や創造性を無視しすぎるという批判も根強く存在します。ルーマン自身は心理システムと社会システムの相互依存を認めていますが、人間個人の意図や行為の寄与は最終的に社会システム側の論理で再定義されてしまうため、人間の創発的な力や倫理的判断を組織論の中に位置づけにくいと感じる研究者もいます。

まとめ:動的プロセスとしての組織理解

ルーマンのオートポイエーシス組織論は、組織を静的な構造ではなく動的なコミュニケーション・プロセスとして把握する革新的な枠組みを提供しました。意思決定の連鎖による自己生産、作動的閉鎖と環境への開放性、自己言及的ネットワークという観点から、複雑化する現代組織を理解する新たな視座を示しています。

批判や限界も多く指摘されていますが、ルーマン自身が述べたように、この理論は社会の「本質」を捉える唯一の正解ではなく、観察のための有力な視座を提供する試みです。組織を自己創出的で動的なコミュニケーション体系とみなす視点は、組織変革、リーダーシップ、組織学習といった領域に今なお示唆を与え続けています。

批判や修正を踏まえつつ、オートポイエーシス概念は組織現象を捉える理論的基盤の一つとして、発展的に継承されていくでしょう。

コメント