量子力学における観測問題と意識の役割

量子力学は20世紀物理学の最も成功した理論の一つですが、同時に根本的な哲学的問題を内包しています。その中でも「観測問題」——なぜ観測によって量子状態が確定するのか——は、物理学者と哲学者を長年悩ませてきました。

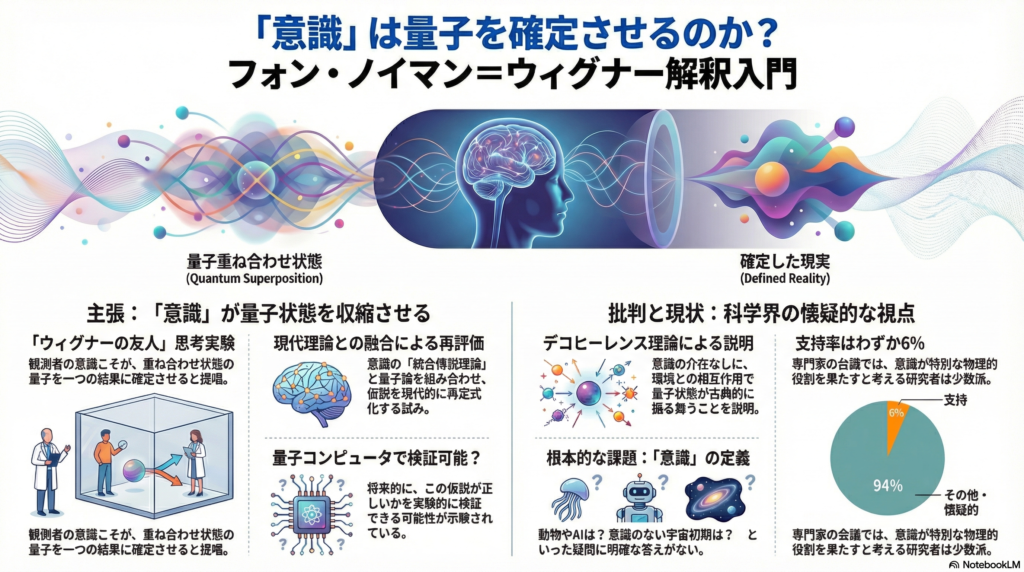

この問題に対し、観測者の意識が波動関数の収縮を引き起こすとする解釈が提案されてきました。これは「フォン・ノイマン=ウィグナー解釈」として知られ、量子力学と心の関係について大胆な仮説を提示しています。

本記事では、この解釈の歴史的背景から現代的な展開、さらには自由意志や心身二元論との接点まで、量子力学と意識の関係について包括的に解説します。

フォン・ノイマン=ウィグナー解釈の成立と歴史的展開

理論の起源:フォン・ノイマンの指摘

1932年、数学者ジョン・フォン・ノイマンは量子力学の数学的基礎に関する著書で、波動関数の収縮が測定装置から人間の主観的知覚に至る因果の連鎖の任意の段階に置けることを指摘しました。彼自身は意識を明示的に収縮と関連付けませんでしたが、この指摘が後の「意識崩壊解釈」の端緒となりました。

ウィグナーによる明確な提唱

1960年代、物理学者ユージン・ウィグナーがこの立場を明確に擁護しました。彼は「ウィグナーの友人」という思考実験を通じて、観測者の意識こそが波動関数崩壊を引き起こすとの仮説を展開しました。ウィグナーは観測者の心を物理系とは別種の実体と捉え、「心こそ唯一の真正の測定装置である」とまで述べています。

しかし興味深いことに、ウィグナー自身は1970年代後半にこの立場を放棄しました。1980年代の講演で彼は、自分のかつての主張は「独我論的であった」と述べ、デコヒーレンス理論の発展などが自説の誤りを確信させたと記しています。

現代における少数派の継続研究

ウィグナーの撤回後も、少数ながらこの仮説を追究し続ける研究者が存在します。代表的なのは物理学者ヘンリー・スタップで、彼は1990年代から現在に至るまで「意識による波束収縮」解釈を擁護・発展させています。スタップは脳を一種の量子測定装置とみなし、意識的な「心」が脳内の量子状態に選択的な収縮を及ぼすというモデルを提唱しました。

現代的アプローチ:統合情報理論と量子崩壊モデル

チャーマーズとマクイーンの試み

近年、哲学者デイビッド・チャーマーズと物理学者ケルビン・マクイーンが、**統合情報理論(IIT)に基づく意識の数理モデルとCSL(連続自発的局所化)**と呼ばれる客観的崩壊理論を組み合わせ、「意識が量子の波束を収縮させる」という見解を現代的に定式化する試みを行いました。

彼らの2022年発表の研究は、単純化したモデルでは量子ゼノ効果によって明らかに誤りとなるものの、より複雑なモデルなら現状の経験的事実と両立しうることを示しています。さらに重要なのは、量子コンピュータを用いたテストによって将来的に検証可能であることを提案している点です。

検証可能性への道

この研究は「意識崩壊解釈が明確に正しいというわけではない」が「追求に値する研究プログラムである」と結論付けており、長らく停滞気味だったこの分野に改めて学術的関心を喚起しています。

主な批判点と理論的課題

意識の定義の不明確さ

最も根本的な批判は、何をもって「十分な意識」を持つ観測者と見なすのかが定義困難である点です。人間以外の動物は波束を収縮させられるのか、AIや測定装置ではどうか、といった基準が示されていません。

宇宙初期の問題

観測者(意識)のいない宇宙で波動関数はどうなっていたのか、という根本的疑問があります。この解釈をそのまま適用すると、意識が出現するまでは全宇宙が収縮せず線形重ね合わせのままだったのか、というパラドックスに至ります。

デコヒーレンス理論による説明

現代の量子デコヒーレンス理論によれば、ミクロ系が環境に絡み合うことで局所的に古典的な振る舞いを示すことが定量的に示されています。実験的にも、人間が介在しなくても測定器が示す結果は常に一つに確定しており、意識がないと収縮しないという兆候は見られていません。

科学界での受容状況

2011年の量子基礎に関する会議でのアンケートでは、「観測者(意識)が特別な物理的役割を果たすと信じている」回答者は33人中わずか2人(約6%)に過ぎませんでした。半数以上(55%)は「観測者は理論形式の適用上で基本的役割を果たすが、特別な物理的役割はない」と答えています。

量子脳理論:意識と脳の量子的相互作用

ペンローズとハメロフのOrch OR理論

数学者ロジャー・ペンローズと麻酔科医スチュアート・ハメロフは、1990年代から「意識は量子重力効果による波動関数崩壊(OR)の産物である」とする理論「Orch OR(Orchestrated Objective Reduction)」を提唱しています。

このモデルでは、脳内の微小管(マイクロチューブル)という細胞骨格構造が量子計算を行う場となり、多数のニューロン間で量子的に絡み合うことで大規模な量子コヒーレンスが生じると仮定します。一定の時間の量子計算の後、量子状態がペンローズの重力による客観的崩壊によって一つに収縮し、その時に一つの意識的瞬間が生じるというのが基本アイデアです。

批判と反論

物理学者マックス・テグマークは「脳は温度が高く、微視的量子状態は10⁻¹³秒ほどでデコヒーレンスしてしまうので、脳で持続する量子計算は不可能」と計算しました。ハメロフらはテグマークのモデルは単純化し過ぎと反論しましたが、現在もこの点は決着していません。

ただし、近年になって微小管の振動モードが脳波と関連することや、量子効果が関与している可能性を示唆する実験的報告も現れ始めており、完全に否定されたわけではありません。

自由意志と量子測定の深い関係

量子力学が開いた可能性

量子力学が示す「非決定論的(確率的)」性質は、自由意志に物理的余地を与えるのではないかという問いを生みました。古典物理学では完全な決定論が支配しており、人間の意志の自由は入り込む余地がないと考えられていました。

自由意志の定理

2006年、数学者ジョン・コンウェイとサイモン・コーチェンは、量子力学と相対論の枠内で「人間の実験者に自由意志(過去に完全には規定されない選択能力)があるなら、基本粒子にもそれに対応する自由(独立性)がある」ことを証明しました。

この定理は物理的には、「人間も含めた宇宙のあらゆる部分を過去の因果で完全決定する理論(超決定論)は成立しえない」ことを示唆しています。重要なのは、この定理が「乱数ではなく、本当に予測不可能な自由性」を定義している点です。

量子ゼノ効果と自由意志

スタップは量子ゼノ効果を自由意志と結びつけました。意識的な選択的注意(「これを見続けよう」「この行動を起こそう」といった意思)は、脳内の対応する神経活動パターンを繰り返し観測することでその状態の減衰を防ぎ、維持強化する働きがあるとします。

心身二元論と量子測定問題の接点

二元論の再評価

量子力学の観測問題が浮上すると、心身二元論が再評価される契機が生まれました。量子の測定過程に「観測者の意識」を導入する解釈は、まさに相互作用的二元論の一種とみなせます。

エクルズのシナプス量子論

神経科学者ジョン・エクルズ(ノーベル賞受賞者)は哲学者カール・ポパーとの共著で、心身二元論の立場から量子力学を利用したモデルを提案しました。エクルズはシナプス前膜の小さな小胞の量子ランダム性に着目し、意識的な心がその確率に微妙な偏りを与えて特定のニューロン発火を引き起こすという仮説を立てました。

現代の哲学的議論

デイビッド・チャーマーズは1996年の著書で「自然主義的二元論」を提唱し、意識(クオリア)は物理的事実から論理的に導けない基本的実体であると主張しました。近年では汎心論や情報理論的実在論など、一元論とも二元論ともつかない新たな見解が台頭しています。

まとめ:量子力学と意識研究の現在地と未来

フォン・ノイマン=ウィグナー解釈は歴史的意義は大きいものの、現代の科学においては物理学的に必然性が薄く、未検証かつ概念的困難の多い解釈という位置づけです。現在では大多数の物理学者により退けられているのが実情です。

しかし、量子力学の測定問題および意識のハードプロブレムという二つの難問を同時に扱おうとする大胆なアプローチでもあり、チャーマーズらの近年の研究が示すように、少数ながら真剣な科学的探究も続けられています。

量子技術の発展、特に量子コンピュータの実用化や、脳科学における微小管の量子効果の検証などにより、この領域にも新たな知見がもたらされる可能性があります。純粋なサイエンスとしては主流ではないにせよ、「科学と意識の関係」という学際的関心の下で、哲学・物理学双方から引き続き議論の対象となっていくでしょう。

コメント