因果推論におけるバイアスの本質的理解

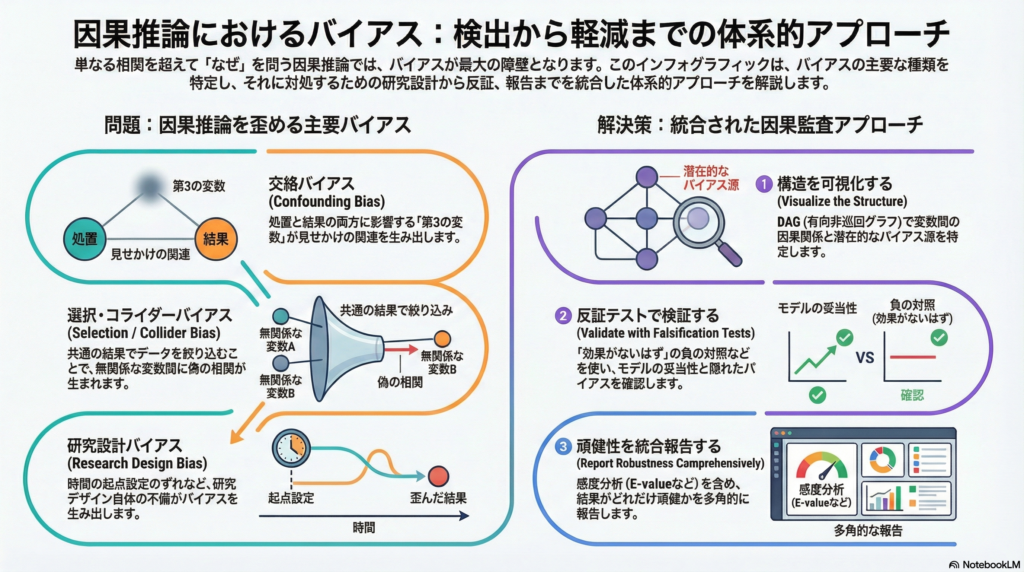

因果推論では「なぜそうなったのか」を明らかにするため、単なる相関関係を超えた因果効果の推定が求められます。しかし、観測データから因果効果を正確に捉えることは容易ではありません。その最大の障壁となるのが「バイアス」です。

因果推論におけるバイアスは、推定器の統計的性質だけでなく、研究設計の段階から潜んでいる構造的な問題に起因します。識別(identification)の段階で「仮定が成り立てば因果効果はデータから一意に定まるか」を確認し、推定(estimation)の段階で「有限サンプルでどう推定し、どれだけ不確実性があるか」を評価する必要があります。

DAG(有向非巡回グラフ)を用いた因果グラフは、交絡・コライダー・選択バイアスなどの構造を視覚的に表現し、「どの変数に条件付けると危険か」を明示する強力なツールとなります。本記事では、バイアスの類型化から検出・軽減の具体的手法まで、体系的なアプローチを提示します。

因果推論におけるバイアスの主要類型

交絡バイアスの構造と対処

交絡(confounding)は因果推論における最も基本的なバイアス源です。処置変数とアウトカムの両方に影響を与える第三の変数が存在すると、見かけ上の関連が生まれます。

観測交絡の場合、必要な共変量は測定されているものの、調整方法やモデル化が不適切であるために推定にバイアスが生じます。一方、未観測交絡では重要な交絡因子が測定されていないため、通常の調整では対処できません。

未観測交絡への対処として、感度分析や負の対照(negative controls)が有効です。負の対照は、因果メカニズム上「効果があってはならない」アウトカムや曝露を用いて、交絡や分析上の欠陥を検出する手法です。E-valueは未観測交絡の頑健性を簡便に要約する指標として広く用いられており、「観測された効果を打ち消すにはどの程度強い未観測交絡が必要か」を定量化します。

選択バイアスとコライダーの危険性

選択バイアスは、データに含まれる対象の選択プロセスが処置とアウトカムの共通の結果となっている場合に発生します。コライダー(collider)に条件付けることで、本来独立であった変数間に偽の相関が生まれる現象です。

典型的な例として、治療後に決まる変数(中間変数や追跡継続の有無)で層別化や調整を行うケースが挙げられます。このような状況では、条件付け自体が新しいバイアスを作り出すため、DAGによる構造的理解が不可欠です。

研究設計に起因するバイアス

疫学や医療研究では、研究設計の不整合から生じるバイアスが重要な問題となります。タイムゼロのずれ、不適切な適格基準、immortal time biasなどがこれに該当します。

Target trial emulationは、観測データを用いた研究をあたかも理想的なランダム化比較試験(RCT)を模倣するように設計する枠組みです。タイムゼロ、適格基準、介入戦略、追跡期間、欠測の扱いを明示的に定義することで、設計段階から回避可能なバイアスを防ぎます。

高次元データとモデル仕様バイアス

機械学習の導入により、高次元の共変量を扱えるようになった一方で、新たなバイアスの問題も顕在化しています。交絡調整のための傾向スコアモデルとアウトカムモデルのどちらかに誤特定があると、推定にバイアスが生じます。

二重頑健(doubly robust)推定や交差適合(cross-fitting)を用いた手法、例えばDouble/Debiased Machine Learning(DML)やTargeted Maximum Likelihood Estimation(TMLE)は、高次元設定においても頑健な因果効果推定を可能にします。

外的妥当性とgeneralizability

推定された因果効果が別の集団や環境に移転可能かという問題は、外的妥当性(external validity)として知られています。Transportabilityやdata fusionの枠組みは、複数のデータ源を統合し、異なる母集団間で因果効果を移すための形式的な方法を提供します。

バイアス検出の高度化:構造的監査の設計

バイアス検出を単なる統計的検定として捉えるのではなく、構造→データ→推定器→反証→感度という多層的な「監査プロトコル」として再設計することが、現代的なアプローチです。

DAGに基づく構造レベル検出

因果グラフを用いることで、「どの変数に条件付けるとコライダーバイアスが生じるか」「最小十分調整集合は何か」を形式的に導出できます。研究者が描いたDAGに対して、自動的に危険な条件付けを警告し、調整集合の候補を提示するシステムは、バイアスの事前防止に有効です。

調整変数の選択理由をドメイン知識として明示的にログ化することで、研究の透明性と再現性が向上します。

データレベルでの重なり診断

傾向スコアの分布重なり(overlap)やpositivityの評価は、推定の安定性を左右します。重なりが薄い領域では外挿が増え、バイアスと分散が増大します。

Inverse Probability Weighting(IPW)における極端な重みや、Effective Sample Sizeの低下は、推定の不安定性を示す重要な指標です。これらの診断指標を標準化されたテンプレートとして報告することが、再現性の向上につながります。

反証テストによる体系的検証

負の対照とプラセボ検定は、因果推論における反証(falsification)の中心的手法です。負の対照では、因果メカニズム上効果が存在しないはずの変数を用いて、スプリアスな関連を検出します。

プラセボテストでは、プラセボアウトカムやプラセボ期間を設定し、「出てはいけない効果」が観測されないかを確認します。近年の研究では、プラセボサンプルからバイアスを検出するだけでなく、その情報を用いてバイアスを補正する方法も提案されています。

高度化のポイントは、反証シグナルから「疑うべきバイアス原因の事後分布」を構築し、追加分析を提案するところまで落とし込むことです。

感度分析による頑健性評価

E-valueは未観測交絡が効果を打ち消すために必要な強さを定量化し、結果の頑健性を簡潔に伝えます。Rosenbaum型感度分析は、隠れバイアスに対する推定の敏感さを評価する古典的手法です。

Difference-in-Differences(DiD)の文脈では、平行トレンド仮定の違反に対する頑健性を評価するHonestDiD(Rambachan & Roth)のようなアプローチが開発されています。

感度分析を付録的に扱うのではなく、主結果の提示形式を「点推定+感度曲線+反証テスト+設計監査」として統合することが、現代的な報告基準となりつつあります。

環境変化と不変性の利用

複数の環境下で予測関係が不変であるという性質を利用して因果を同定・検証するInvariant Predictionは、分布シフトに頑健な因果推論を可能にします。この枠組みはバイアス検出にも応用でき、「この調整集合は環境依存している」という警告を出すことができます。

バイアス軽減の実践的アプローチ

Target trial emulationによる設計段階の対処

Target trial emulationは、バイアス軽減を「検出後の対処」ではなく「設計段階での予防」として位置づける強力な枠組みです。仮想的なRCTプロトコルを明示することで、タイムゼロのずれやimmortal time biasなどの設計由来のバイアスを事前に塞ぎます。

この手法は観測データを用いた研究の質を根本的に向上させるため、研究計画段階での技術として重要性が高まっています。

二重頑健推定とデバイアス手法

Double/Debiased Machine Learning(DML)は、高次元のニュアンスパラメータを機械学習で学習しつつ、因果パラメータの推定をデバイアスする枠組みです。交差適合を用いることで、過学習による推定バイアスを軽減します。

TMLeは損失関数をターゲットパラメータ(因果推定量)に向けて最適化する二重頑健推定の代表例です。傾向スコアモデルとアウトカムモデルのどちらか一方が正しく特定されていれば、一致推定量が得られるという性質を持ちます。

これらの手法では、「どの診断指標がどの推定器の破綻に早期警報を出せるか」を体系化することが、実装上の重要な課題となります。

未観測交絡への対処:操作変数と代理変数

操作変数(Instrumental Variable, IV)は未観測交絡を回避する古典的手法です。処置に影響を与えるがアウトカムには直接影響しない変数を利用することで、Local Average Treatment Effect(LATE)を識別できます。

負の対照は検出だけでなく、補正にも利用できる場合があります。代理変数(proxies)や潜在変数モデルを用いたアプローチでは、観測されていない交絡因子を潜在変数として表現します。Causal Effect Variational Autoencoder(CEVAE)のような深層生成モデルや、逐次治療の文脈でのSequential Deconfounderなどが提案されています。

ただし、これらの手法は識別条件の仮定が強く、その妥当性を検証することが困難な場合が多いため、感度分析・反証テスト・不変性チェックを組み込んだ監査設計が必須です。

選択バイアスの構造的扱い

選択バイアスは、選択プロセスを因果グラフの「選択ノード」として表現することで、統一的に扱えます。欠測メカニズムや追跡脱落を選択ノードとしてモデル化し、適切な重み付けや補正を行うことで、バイアスを軽減できます。

この構造的アプローチにより、どの重み付けが妥当かを自動提案するシステムの開発も可能となります。

データ統合によるgeneralizabilityの向上

RCTと観察研究の統合、複数の観察研究の統合、異なる母集団への効果の移転など、transportabilityとdata fusionの枠組みは外的妥当性のバイアスを軽減します。

形式的な識別条件を満たすことで、ある集団で推定された因果効果を別の集団に移すことが可能になります。この領域は実装研究としても価値があり、実務への応用が期待されます。

因果監査プロトコルの形式化

バイアスの検出と軽減を統合した「因果監査プロトコル」は、以下の要素から構成されます。

入力:

- DAG(または複数の仮説DAG)

- データセット

- 推定目標(estimand)

出力:

- バイアス疑いのランキング(交絡、コライダー、選択、外挿など)

- 各バイアスに対応する検出テスト(負の対照、プラセボ、不変性、感度分析)

- 推奨される軽減策(推定器の選択、重み付け、設計修正、追加データの必要性)

- 最終的に残る不可避の不確実性の提示(部分識別、区間推定)

このプロトコルの研究貢献は、「監査の最小完全セット」の定義と、「監査結果の統合スコア」の設計にあります。

Human-in-the-loop因果監査の可能性

研究者が行う意思決定(DAGの編集、変数選択、欠測処理、モデル選択)をログ化し、AIシステムが推奨を返すのではなく、以下を提供するアプローチが考えられます。

- 前提仮定の明文化を促す質問

- 反証テストの提案

- コライダーや過剰調整の警告

最終判断は人間が行い、評価指標として因果推定の正確性だけでなく、仮定の透明性・再現性・反証実行率を測定します。このアプローチは、AIと人間の協調による因果推論の質的向上を目指すものです。

頑健性レポーティングの統合フォーマット

E-value、Rosenbaum型感度分析、HonestDiDなどは個別に存在していますが、これらを統合した「頑健性フロンティア」として可視化することで、結果の信頼性を多角的に評価できます。

統合表示により、読者は「どの仮定の下でどの程度の頑健性があるか」を一目で把握できるようになります。

深層学習系因果推論への監査設計

深層学習を用いた因果推論手法は、柔軟性が高い反面、「当たって見える」危険性があります。表現学習を活用した手法に対して、負の対照、プラセボ、不変性を組み込んだ学習目標を設定し、「予測性能」ではなく「因果バイアスの抑制度」で評価することが重要です。

このアプローチにより、深層モデルの因果推論への応用における信頼性を高めることができます。

実証評価のベンチマーク設計

バイアス検出・軽減技術の評価には、合成データ・半合成データ・実データの三段階が有効です。

合成データでは、未観測交絡、選択バイアス、測定誤差、外挿などのバイアス源を一つずつ注入し、監査プロトコルが正しく警報を出すかを検証します。

半合成データのベンチマークとして、LaLondeデータセットやACIC Data Analysis Challengeが利用されます。これらは真の因果効果が既知または半既知であり、評価が可能です。

評価指標として、バイアス(推定誤差)、RMSE、信頼区間のカバレッジに加え、監査性能(真のバイアス源に対する検出率と誤警報率)、レポーティング品質(反証・感度分析が解釈にどれだけ寄与したか)を測定します。

まとめ:因果推論の信頼性向上に向けて

因果推論におけるバイアスの検出と軽減は、推定器の選択だけでなく、研究設計、構造的理解、反証、感度分析を統合した体系的アプローチが求められます。

DAGによる構造レベルの分析、負の対照やプラセボによる反証テスト、感度分析による頑健性評価、二重頑健推定やtarget trial emulationによる軽減策は、それぞれ独立した技術ではなく、因果監査プロトコルとして統合されるべきです。

Human-in-the-loopのアプローチは、AIが研究者の判断を支援しながらも、最終的な因果的解釈の責任は人間が担うという、透明性と再現性を重視した研究文化の構築につながります。

深層学習を含む現代的手法においても、監査の枠組みを組み込むことで、「当たって見える」危険性を回避し、真に信頼できる因果推論を実現できる可能性があります。

コメント