脳とテクノロジーの境界が消える時代

スマートフォンなしでは日常生活が成り立たない現代。私たちはすでに、外部デバイスに記憶や計算を委ね、それらを「自分の能力の一部」として使いこなしています。では、もしそのデバイスが脳と直接つながったら?哲学的思考実験だった「心の拡張」は、BCI(ブレイン・コンピュータ・インタフェース)技術の急速な発展により、現実のものとなりつつあります。

本記事では、拡張心説の理論的背景から最新のBCI技術、そして脳とテクノロジーの融合が切り開く未来の可能性まで、神経科学の実証的知見を交えながら解説します。

拡張心説とは:心は脳の外にも広がる

クラークとチャーマーズが提唱した革新的仮説

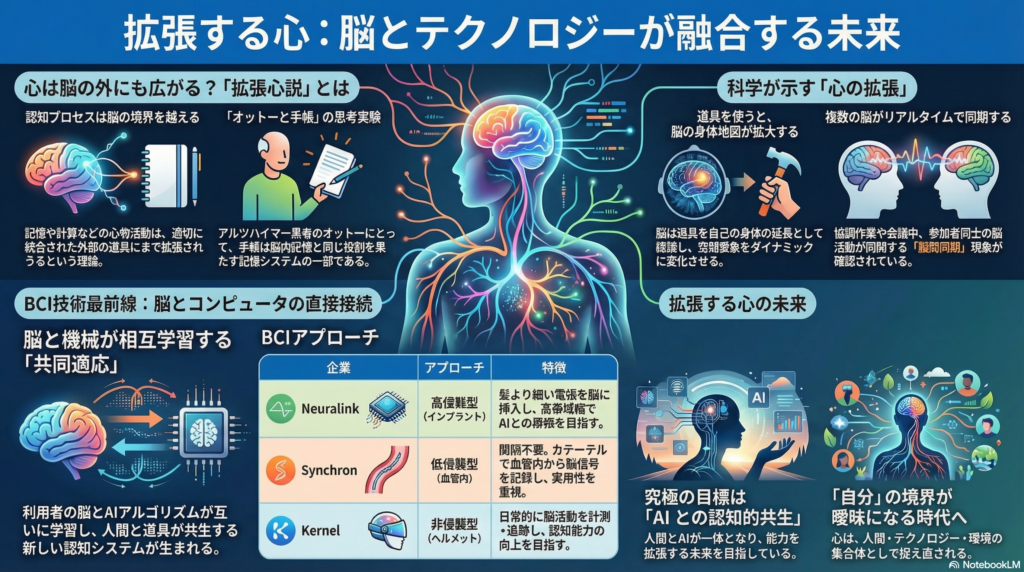

1998年、哲学者アンディ・クラークとデイヴィッド・チャーマーズは「拡張された心(Extended Mind)」という大胆な仮説を提唱しました。その核心は「心的状態や認知プロセスは脳や身体の境界を越えて、環境中の道具や媒体にまで広がりうる」というものです。

彼らが示した有名な思考実験が「オットーと手帳」です。健常者のインガが美術館の場所を思い出すとき、脳内記憶を検索します。一方、アルツハイマー患者のオットーは携帯する手帳を見て場所を確認します。機能的に見れば、インガの脳内記憶とオットーの手帳は同じ役割を果たしているのではないか?だとすれば、手帳もオットーの記憶システムの一部と見なすべきではないか?

この立場は「能動的外在主義」とも呼ばれ、外部環境との相互作用そのものが認知を構成すると考えます。つまり、認知システムの境界は頭蓋骨で終わるのではなく、適切に統合された道具や環境にまで拡張されうるという主張です。

批判と応答:結合と構成は異なるのか

この斬新な仮説は、多くの批判も呼びました。フレッド・アダムズとケネス・エイザウィーは「結合-構成の誤謬」を指摘しています。脳内の認知プロセスが環境と因果的に結びついているからといって、外部要素それ自体が認知プロセスの一部だと早合点するのは誤りだという論点です。

温度計の金属板が空気の温度変化により曲がるからといって、「金属板の膨張というプロセスが空気中の原子まで拡張している」とは言えないのと同様に、脳活動と環境の因果的結合が直ちに認知の拡張を意味するわけではない、というのが彼らの主張でした。

さらに彼らは「認知の徴(Mark of the Cognitive)」という基準を提案し、「非派生的な表象内容」を持つプロセスだけが本当に認知的だと定義しました。脳内の記憶表象は自ら意味を持つ(非派生的)のに対し、手帳上のメモは人間が意味付与して初めて意味を持つ(派生的)という違いです。

しかし、拡張心説の提唱者たちも議論を深化させています。クラークは著書『Supersizing the Mind』で「認知的共同進化」や「道具と脳の相補性」を強調し、記憶術や書記術など文化的道具との相補的関係に注目する「第二波」の研究者たちが現れました。近年では予測処理モデルや動的システム理論と融合した「第三の波」として、時間的・相互作用的な観点から認知プロセスの構成が再定義されつつあります。

神経科学が実証する心の拡張メカニズム

ツール使用時の脳の驚くべき変化

拡張心説を裏付ける神経科学の証拠も蓄積されています。入來篤史らの研究では、サルに棒状の道具(熊手)を使わせる訓練を行ったところ、頭頂葉の視覚-触覚両応性ニューロンの視野受容野が道具の長さ分だけ拡大し、まるで道具も自分の手の延長になったかのように反応する変化が観察されました。

ヒトでも同様の現象が確認されています。ペリパーソナル空間(身体周囲の空間表象)が工具使用後に一時的に広がり、通常より離れた位置の視覚刺激にも身体近くの刺激と同様の反応が生じます。脳卒中患者のネグレクト症状でも、杖を使うと無視範囲が道具使用によって遠方にも拡大することが報告されています。

これらの知見は、脳の身体・空間表象が道具導入によってダイナミックに更新され、外部の物体を一時的に自己の一部のように取り扱うことを示しています。脳は固定的な器官ではなく、身体や環境との相互作用によって機能・構造を可塑的に変化させる適応的なシステムなのです。

身体性認知と予測処理:脳は環境と一体で機能する

神経イメージング研究では、言葉の意味理解に際して感覚運動野が活性化する現象が多数報告されています。「握る」「蹴る」等の行為動詞を読むと、対応する手や脚の運動野が選択的に活動します。この体性感覚的・運動的な意味表象の存在は、大脳皮質が記号処理だけでなく身体的経験を再現しながら概念理解していることを示唆しています。

予測処理理論によれば、脳は環境からの感覚入力をただ受け身に処理するのではなく、内部モデルを使って先取り的に予測し、その誤差修正によって知覚や行動を作り出します。この枠組みでは生体と環境の相互作用が重視され、「認知的ニッチの構築」すなわち生物が自らの行動によって環境を変容させ、それをまた知覚してモデルを更新するという循環過程が強調されます。

実験的にも、人の脳波は周囲の周期的刺激(音楽のビートや点滅光)に位相同期する神経エントレインメントが確認されており、脳が環境の一部と結合して機能することを示しています。

複数の脳がつながる:脳間同期の発見

さらに驚くべきことに、複数の人の脳活動が同期する現象も確認されています。「第二人称的神経科学」では、2人以上の被験者の脳活動を同時記録するハイパースキャニング手法が発展し、協調作業やコミュニケーション中に参加者同士の前頭前野の活動が顕著に同調することが示されています。

この脳活動同期の度合いは、チームワークの良さや課題成功率と相関します。親子・恋人・セラピストとクライエントなどのペアでは、関係性が深いほど脳同期が強まる傾向があり、脳同期は社会的つながりや共感・協調の神経指標とみなされています。

会話中の話し手と聞き手の脳活動がタイムラグを伴いつつも類似した時間波形を示す「脳活動のミラーリング」もfMRI研究で報告されており、言葉や非言語的手がかりを介して複数の脳が一種の「結合系」となり、情報や状態を共有することが可能であると考えられています。

BCI技術の最前線:脳とコンピュータの直接接続

Neuralinkの高帯域幅インタフェース

BCI(ブレイン・コンピュータ・インタフェース)は、脳とコンピュータを直接接続して情報をやりとりする技術であり、拡張心説の理念を工学的に実現する鍵として期待されています。

イーロン・マスク氏のNeuralink社は、髪の毛より細い柔軟な電極スレッドを脳表面に多数挿入し、高解像度でニューロン集団のスパイクを読み書きできる高帯域幅インタフェースを開発しています。直径4~6μmのポリマー電極を96本(1本あたり32電極)配置し、合計3,072チャンネルもの記録が可能です。

極細の電極を血管や脳組織を避けて正確に挿入するため、1分間に6本のスレッド(計192電極)を自動で挿入できる手術ロボットも開発されました。完成したデバイスは23×18.5×2mm程度の小型パッケージに収まり、全チャンネルのデータを同時送信できます。

Neuralinkの設計思想は「フルインプラント型かつ高スループット」であり、将来的には完全ワイヤレスで数万チャンネルの読み書きを実現し、人間とAIを接続する「神経レベルのブロードバンドリンク」を目指しています。マスク氏は「究極の目標はAIとの認知的共生の実現」と述べており、医療用途を超えた認知拡張ツールとして位置づけられています。

Synchronの画期的アプローチ:開頭不要のBCI

Synchron社のStentrode技術は、開頭せずに脳血管内に網目状の電極ステントを留置し、皮質の活動電位を記録することに成功しました。カテーテルで頸静脈から挿入し、脳血管内で展開することで、侵襲を最小化しつつ脳から信号を取り出せる画期的な技術です。

2020年のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者への試験では、意図した文字を90%以上の精度で選択し、1分間に14文字程度のタイピングができることを示しました。ある患者はこの装置を使って世界初の「思考ツイート」によるメッセージ発信に成功しています。

Synchronのアプローチは安全性(開頭不要)と実用性のバランスを取った点で評価され、米国FDAから画期的医療機器に指定されました。将来的には思考だけでメール送信やオンラインショッピング、スマートホーム操作まで行えるようにし、重度麻痺患者の生活の自立度を飛躍的に高めることを目指しています。

非侵襲型BCIとKernelの脳機能トラッキング

脳を直接傷つけない非侵襲型BCIも進化を続けています。古典的には頭皮上の脳波(EEG)を測定するシステムが研究されてきましたが、近年では近赤外光で脳血流変化を測るfNIRSや、超音波・磁場センサを用いた手法など、様々な技術が開発されています。

Kernel社は頭部に装着する近赤外光ヘルメット「Kernel Flow」を開発し、個人の脳活動データを高頻度に取得して脳のコンディションや認知機能を定量トラッキングするビジネスモデルを提示しています。創業者のブライアン・ジョンソン氏は「人間の認知を高める」という野心を掲げ、安価で手軽な脳計測により日常的に脳パフォーマンスを計測・向上させる未来像を描いています。

非侵襲BCIは信号解像度の低さが課題ですが、P300スペラーやSSVEPなど視覚刺激に対する脳波の特徴的な応答を利用したシステムは、ロックトイン症候群患者のコミュニケーション手段として実用化されています。

拡張心説とBCIが切り開く未来

脳と機械の共同適応:新しい認知システムの誕生

BCI研究では、ユーザの脳とコンピュータが互いに学習し合う「共同適応(co-adaptation)」が重要な概念となっています。利用者がロボットアームを思考で動かせるよう訓練する過程で、脳が義手を自分の身体マップに取り込み、同時にAIアルゴリズムも利用者の癖に合わせて進化します。

神経工学の分野では「シンビオティック(共生的)なニューロプロステティクス」というビジョンが掲げられており、脳とデバイスが一体となって目標達成に当たる「人間-道具の深い共生」がデザイン目標となっています。脳は人工の神経プロステティック「道具」を自身の認知空間に取り込み、身体の延長として利用できます。

このとき生まれる「共有空間」では、ユーザの内部の目標表象と外部環境がシームレスに接続され、ツールも単なる受動的機械でなくユーザの目的抽出に能動的に関与する「知的な道具」へと進化します。このような人-機械間のループの閉じた相互適応は、広い意味で「拡張認知システム」の実例とみなすことができます。

人工意識への示唆:システム全体が主体となる可能性

拡張心説は人工意識に関する議論にも新たな観点を提供します。認知プロセスや心的状態が環境や道具に広がりうるなら、人工物を含むシステム全体が一つの「心」や主観的視点を持つ可能性も原理的には考えられます。

一部の哲学者は「拡張された意識も論理的にありうる」と主張し、将来高度なAIが脳とリアルタイムで相互作用し続ければ、そのAIは単なる道具でなく人間の意識の一部として機能しうると論じています。この見解を採れば、人間+AIのハイブリッドな主体や、複数人がブレインネットで接続された分散型主体にも、一つの主観的世界が成立する可能性があります。

もっとも、このような「拡張意識仮説」には反論も多く存在します。批判派は、意識には高い同期性・同時性が要求されること、自己意識には自己と非自己の境界認知が必要なことなどを挙げ、脳外のプロセスがそこまで緊密に一体化し得るか疑問視します。現在の技術で脳とクラウドAIを繋いでも、通信遅延や帯域制限がある限り一つの主観的現象にはならないだろうという指摘です。

対して拡張心説寄りの立場からは、意識経験の内容自体は脳内に閉じていても、その背景にある認知構成要素は外部に広がりうるといった折衷案も提案されています。この論争はまだ決着がついていませんが、少なくとも拡張心説は「意識や自己を固定的なものと考えず、分散システムや人機融合系として再構成できるかもしれない」という挑発的な問いを投げかけています。

認知拡張時代の倫理的課題

拡張心説の視点は、AIアシスタントやAR(拡張現実)デバイスの設計において、人間を取り巻くエコシステム全体を認知システムとみなすことの重要性も示唆します。ユーザの認知負荷を下げ直感的に能力を拡張するような「認知的相乗効果」が鍵となりますが、これは人間とAIのカップルを一つの拡張認知系と見る発想に他なりません。

一方で、脳にチップを入れて記憶や判断を補助させる時代になれば、そのチップ内のデータは「自分の心の一部」なのかというアイデンティティや倫理の問題も生じます。拡張心説に照らせば、外部ストレージ上の情報であっても適切に利用されている限り本人の記憶の一部と見做せます。だとすれば、その情報のプライバシーや改ざんは心への干渉に等しくなり得ます。

まとめ:人間・テクノロジー・環境の集合体としての心

拡張心説は、心や認知が頭蓋骨の中に閉じた現象ではなく、身体や環境、道具と不可分に結びついたシステムとして理解すべきだという視座を提供します。神経科学の知見は、ツール使用時の脳の可塑的変化や、複数の脳がリアルタイムに同期する現象を通じて、この理論を裏付けています。

BCI技術の急速な発展は、この哲学的議論を現実の工学的課題へと変えつつあります。Neuralinkの高帯域幅インタフェース、Synchronの低侵襲アプローチ、Kernelの日常的脳トラッキングなど、多様なアプローチで脳とテクノロジーの融合が進んでいます。

ブレイン・マシン・インタフェースが発達し、我々の脳がクラウドやAIと直結する未来には、「どこまでが自分の心でどこからが道具か」という境界がますます曖昧になるでしょう。拡張心説はその曖昧さを前向きに捉え、人間・テクノロジー・環境の集合体としての心という新しいパラダイムを提示しています。

この視座は、人工意識の可能性や人類の認知的進化のシナリオを議論する上で、避けて通れないものとなりつつあります。テクノロジー時代の心の在り方を考えるとき、私たちは拡張心説が投げかける根源的な問いに向き合う必要があるのです。

コメント