量子干渉という物理現象が、生体の記憶形成や学習効率に影響を与える可能性があるとしたら、どうだろうか。光合成における量子コヒーレンスの観測や、渡り鳥の磁気受容に関わるラジカルペア機構の解明が進むにつれ、「量子効果は生命現象に実際に関与している」という立場が少しずつ根拠を積み上げている。

本記事では、量子干渉を記憶・学習改善に応用しようという研究の現在地を、エビデンスの強弱を明確にしながら整理する。「量子が脳で計算する」という大胆な仮説から、「量子センサーで脳を高精度に測って学習を最適化する」という実装寄りのアプローチまで、研究者が知っておくべき論点を体系的に解説する。

量子干渉が生体に関与する仕組み:基礎と定義

量子干渉(コヒーレンス)とは何か

量子干渉とは、量子力学における状態の重ね合わせに伴い、観測量に「干渉項」が現れる現象を指す。古典的な確率論では説明できない反応収率や信号の変調が生じるとき、量子干渉の寄与が疑われる。

本研究文脈では、次の2条件を運用上の定義として用いる。

第一に、重ね合わせ状態から生じる干渉項が、反応収率・スピン遷移確率・信号位相などの観測量に実際に現れること。第二に、その干渉が光・磁場・RF(高周波磁場)・パルス列などの外部操作によって変調可能であること。

この定義に照らすと、生物系で最も確立した実例は光合成系の量子ビート観測と、ラジカルペア機構による磁気受容の2領域ということになる。

光合成コヒーレンスとその限界:神経応用への示唆

2007年頃から、FMO(フェンナ-マシューズ-オルソン)複合体において二次元電子分光により「量子ビート」信号が観測されたとする報告が相次いだ。これらは低温条件での長寿命コヒーレンスとして解釈され、「生体内でも量子効果が機能する」という研究潮流の発端となった。

しかしその後、生理温度近傍でも数百フェムト秒オーダーのコヒーレンスが残りうるという報告が出る一方、長寿命信号の多くは電子コヒーレンスではなく振動コヒーレンスの寄与であり、光合成効率への機能的な貢献は限定的という再評価論文も登場している。

神経系への応用を考える上で重要なのは、「短寿命でも干渉項が生体機能に寄与し得る」という設計思想の可能性を示した点と、同時に「量子効果は万能ではない」という方法論的教訓を残した点の両方だ。

ラジカルペア機構:量子スピン化学と神経系への橋渡し

磁気受容の量子的基盤

渡り鳥の磁気コンパスを説明する有力候補がラジカルペア機構だ。クリプトクロム(光受容タンパク質)内で光励起により生成されるラジカルペアは、一重項(S)と三重項(T)の混合状態にある。この混合比率が地磁気の強さや方向に依存して変化するため、反応収率が方向依存性を持つという理論モデルが成立する。

実験的な支持証拠として特に注目されているのは、渡り鳥の方位行動がMHz帯の弱いRF磁場によって撹乱されるという報告だ。これはラジカルペアのスピン状態が外部RFで変調され、行動レベルの情報処理が影響を受けることを示唆しており、「外部から量子スピン過程に介入できる」可能性の原型と捉えられている。

量子スピン化学と神経興奮性の接点

より直接的に神経系との接点を示す研究も存在する。青色光照射で活性化したクリプトクロム(CRY)がショウジョウバエの神経発火を増加させ、さらに強い磁場曝露でその効果が増強されたという報告や、磁場曝露が幼虫の発作様応答を誘発し、その効果がCRY依存であるとする研究が知られている。

ただし、ショウジョウバエの行動磁場感受性については、大規模な多施設検証で「行動磁気効果は検出されなかった」とするNature誌掲載の論文が存在し、効果の有無に関する議論は現在も進行中だ。

効果があるとしても、光スペクトル・温度・遺伝背景・磁場環境などのパラメータ空間が非常に狭い可能性が示唆されており、「条件依存性の同定」が今後の最重要課題となっている。

ROS経路を介した可塑性変調仮説(H1)

ラジカルペアから生じる活性酸素種(ROS)は、神経可塑性に影響するシグナル経路と接続する可能性がある。生細胞でのROS産生がコヒーレントスピン力学によって変化しうるという実験報告があり、この経路が成立するなら「量子スピン化学→ROS→可塑性変調→記憶形成」という仮説チェーンが描ける。

この仮説(本研究ではH1と整理)は現時点で神経系での再現可能な効果量が未確立だが、培養神経細胞や脳スライスを用いた「光×磁場」交互作用実験によって検証可能な段階にある。

量子脳仮説の現在地:デコヒーレンスという根本的課題

微小管量子計算仮説と核スピン仮説

「脳が量子的に計算している」という方向の代表的仮説が、ペンローズ=ハメロフのOrch OR(微小管量子仮説)と、リン等の核スピンを情報担体とみなすPosit(ポズナー)分子仮説だ。いずれも理論的には魅力のある提案だが、決定的な実験証拠はいまだ得られていない。

最大の物理的障壁はデコヒーレンスだ。脳内の関連自由度は熱的・電気化学的環境と強く相互作用しており、認知に関わるタイムスケールでの量子コヒーレンス維持は古典近似で十分に扱えるという反論が根強い。微小管仮説側からはデコヒーレンス時間の再見積もりによる反論も提示されているが、記憶改善技術への直結する検証パスはいまだ整備されていない状況だ。

核スピン仮説の可能性と課題

核スピンは相対的に長い緩和時間を持つため、生体内での量子情報担体として理論上は魅力的な候補だ。しかし現状では脳内での分子実体の同定も、それを操作する手法の確立も達成されていない。「可能性の提示」の段階を脱するには、生体内同定と制御可能な介入系の開発が核心課題となる。

量子センサー計測による脳活動の高精度化:実装可能な道筋

量子干渉を「測定技術」に活かす戦略(H3)

記憶改善への実装可能性が最も高いと評価されるのが、量子センサーを使った高精度脳計測を起点とした閉ループ介入の設計だ。ここでの「量子干渉」は脳内ではなくセンサー内部で機能しており、「脳が量子的に計算する」という前提を必要としない。

光ポンピング磁力計(OPM)、NV中心(ダイヤモンド中の窒素-空孔欠陥)、SQUID(超伝導量子干渉素子)はいずれも量子コヒーレンスを利用して極微弱磁場を検出する技術であり、脳磁計測(MEG)を刷新しつつある。

OPM-MEGの臨床・教育応用への優位性

従来のSQUID-MEGは液体ヘリウムによる極低温冷却が必要で、装置が大型化・高額化し、被験者の動きも制限されていた。これに対し、OPM磁力計は常温で動作し、ヘルメット型などの装着型センサー配置が可能なため、被験者が課題中にある程度自由に動ける環境を実現できる。

この特性は認知課題・学習課題を自然な文脈で実施できるという点で、臨床応用・教育応用に直接的な優位性を持つ。

NV中心を用いた技術については、単一ニューロンの活動電位由来の磁場信号を検出したとの報告もあり、将来的に局所的な神経指標を高精度に抽出することが可能になる可能性がある。

閉ループ介入設計:学習スケジュールの個別最適化

量子センサーが記憶研究にもたらす最大の価値は、個別の脳状態指標(θ帯域のパワー・位相同期、ネットワーク結合指標など)を高SNRで推定し、それに基づいて介入を個別最適化できる点にある。

EEGニューロフィードバックやtACS(経頭蓋交流電気刺激)による記憶改善効果は、既存のメタ分析で小〜中程度の効果量(Hedges’ g ≈0.3前後)が報告されている一方で、個人差・再現性の問題も指摘されている。量子センサー由来の高精度計測が「介入の個別最適化」と「再現性の改善」に寄与するという仮説が、H3の中核をなす。

実験設計の骨格:仮説検証の段階的アプローチ

in vitro:クリプトクロム/ROS経路の可塑性への影響

H1仮説を検証する最初のステップは、培養神経細胞または脳スライスを用いた実験だ。青色光照射と静磁場/RF磁場を組み合わせて一重項/三重項混合比を変調し、ROS蛍光指標・電気生理的指標(LTP誘導量・STDP窓の変化など)を主要アウトカムとして測定する。

再現性問題が顕在化している領域であることを踏まえ、解析ブラインド化と事前登録(主要エンドポイント・解析モデル・多重比較手順の固定)が必須条件となる。

in vivo:条件依存性の体系的マッピングと多施設検証

昆虫モデル(ショウジョウバエ等)での行動・神経活動実験では、効果の有無よりも「効果が再現される条件域の地図」を描くことを目的とした探索設計が合理的だ。Bassetto(Nature)論文が示した再現性問題を正面から扱うため、プロトコル固定後に多施設検証へ移行するステップを研究計画に組み込む。

げっ歯類(マウス等)では海馬依存の記憶課題、海馬LTP記録、ROS/代謝指標を組み合わせ、H1/H2の前臨床PoCを目指す。

ヒト研究:事前登録RCTと適切な効果量の設定

健常成人を対象としたヒト研究では、OPM-MEGによる学習中の神経指標抽出から開始し、閉ループtACS/ニューロフィードバック介入への展開を段階的に設計する。

効果量の目標設定は「大きな万能効果」ではなく、再現性のある小〜中効果(Hedges’ g = 0.2〜0.4)を既存メタ分析との整合として設定する。1週間後の遅延再生で相対的に+5〜10%(シャム対照比)という数値は、既存の非侵襲介入研究と整合した現実的な短中期目標として提案されている。

倫理・法規制と安全設計

日本の規制枠組み

ヒト研究は文部科学省・厚生労働省・経済産業省の統合倫理指針に準拠し、倫理審査・インフォームドコンセント・個人情報保護を設計段階から組み込む必要がある。

「治療・予防・身体機能への影響」を目的とする場合、薬機法上の医療機器定義に該当する可能性があり、医療機器としての開発・承認プロセスを想定した規制戦略の早期策定が推奨される。介入研究が特定臨床研究に該当する場合は、臨床研究法の手続き(計画提出等)も要件となる。

電磁曝露については、RF帯(100 kHz〜300 GHz)・LF帯(1 Hz〜100 kHz)の国際ガイドラインを参照し、誘導電流・SAR(比吸収率)の評価を安全設計に明示的に組み込む。

まとめ:研究投資の優先度と実装への最短経路

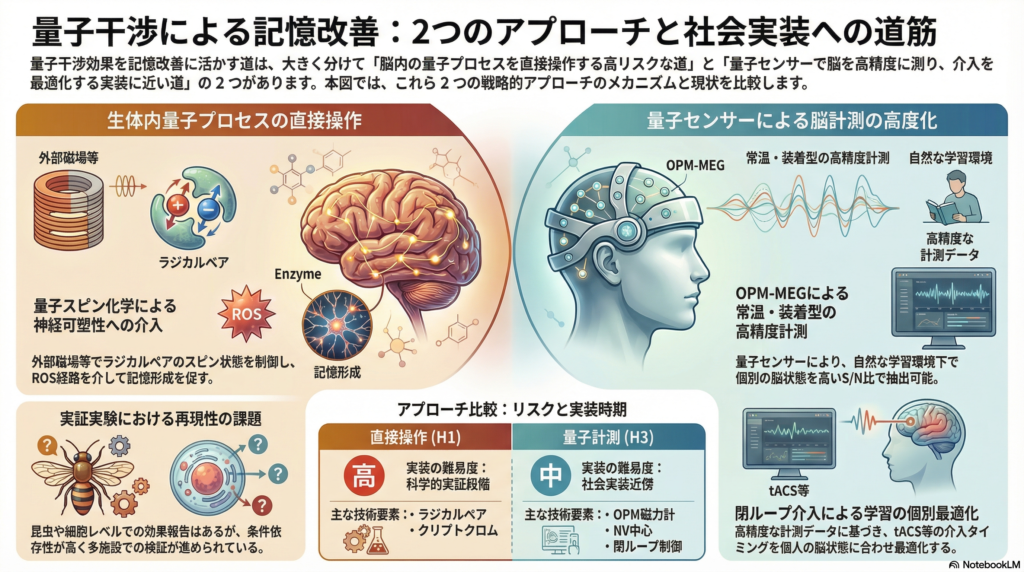

量子干渉を記憶改善に活かす研究アプローチは、大きく2種類に分類できる。「生体内の量子干渉を直接操作して可塑性を上げる」高リスク・高インパクト路線(H1/H2)と、「量子センサーで脳状態を高精度に推定し、閉ループ介入で学習を最適化する」実装近傍路線(H3)だ。

現時点でのエビデンスの厚みと技術的成熟度を踏まえると、H3路線(OPM-MEGを中心とした量子計測→個別化介入)が、研究から社会実装までの距離が最短と評価できる。H1については、in vitroでの「光×磁場」交互作用実験を事前登録付きで実施し、Go/No-Go判断を早期に行う設計が合理的だ。

量子生命科学は計測技術を中心に発展してきた歴史を持つ。まず「量子で測ってヒトを理解する」路線を堅牢化し、そこから「量子で介入する」へ段階的に拡張することが、研究投資のリスクを管理しながら知見を積み上げる現実的な道筋と言えるだろう。

コメント