導入:生命が紡ぐ量子の世界

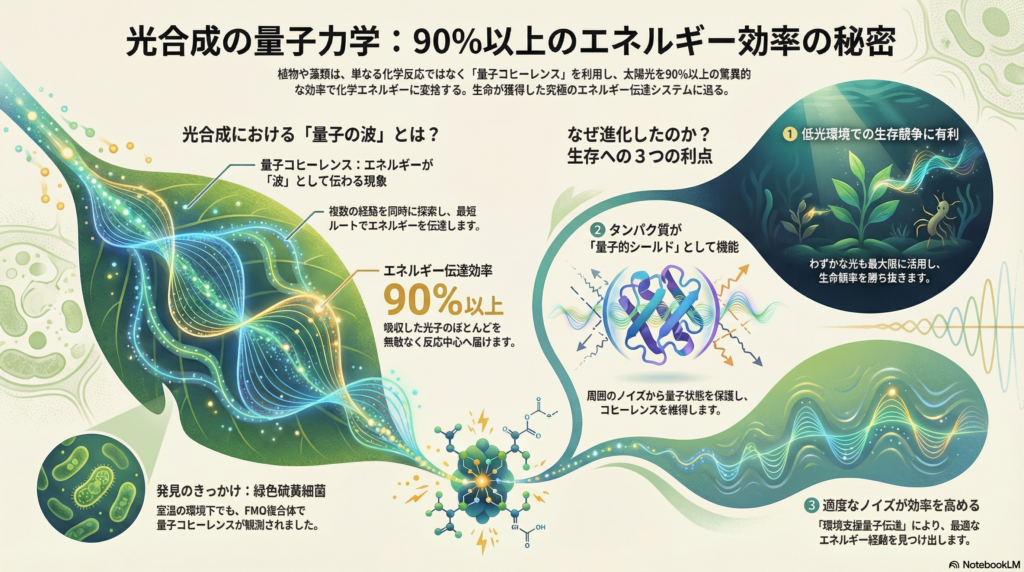

地球上のほぼすべての生命活動は、最終的に太陽光エネルギーに依存している。植物や藻類、光合成細菌は光を捉え、それを化学エネルギーへと変換する。この一見シンプルなプロセスの中に、実は量子力学的な現象が深く関与している可能性が近年の研究で明らかになってきた。光合成系における「量子コヒーレンス」という現象は、励起エネルギーが波として複数の色素間を伝播する状態を指し、これが驚異的なエネルギー伝達効率を支えているとされる。

本記事では、複数の光合成生物で観測されている量子コヒーレンスの実態と、その進化的獲得過程における適応的意義を探る。また、分子レベルでどのような構造変化が起こり、この量子的メカニズムが生物にとって真に有利であったのかを科学的根拠に基づいて考察する。

量子コヒーレンスとは何か:光合成系における特異な現象

量子コヒーレンスとは、量子状態が位相関係を保ったまま重ね合わせ状態にある現象を指す。光合成系においては、光を吸収した色素分子の励起エネルギーが、複数の色素にまたがる励起状態(励起子)として波のように伝播する状態として観測される。

通常、生体内のような温暖で複雑な環境では、熱揺らぎや分子の衝突により量子コヒーレンスは瞬時に失われると考えられてきた。しかし2000年代以降の超高速分光技術の発展により、光合成タンパク質複合体内で数百フェムト秒以上にわたって量子コヒーレンスが維持されることが実験的に示された。この発見は、生命システムが量子効果を積極的に利用している可能性を示唆し、量子生物学という新たな研究分野の発展を促した。

光合成系で観測される量子コヒーレンス

緑色硫黄細菌のFMO複合体:室温量子コヒーレンスの発見

量子コヒーレンスが最も明確に観測されたのは、緑色硫黄細菌(クロロビ門)のFenna-Matthews-Olson(FMO)複合体である。この光捕集複合体では、室温(約300 K)という生理的条件下で300フェムト秒以上の量子コヒーレンスが持続することが確認されている。

FMO複合体は7つないし8つのバクテリオクロロフィル分子が特定の三次元配置で保持されており、光エネルギーを反応中心へ伝達する役割を担う。二次元電子分光法(2DES)による観測では、励起エネルギーが古典的なホッピングではなく、量子的な波として複数の色素間を同時に探索する様子が捉えられた。この波状のエネルギー伝達が、生体機能における高効率性に直結している可能性が示唆されている。

その他の光合成生物における観測例

量子コヒーレンスは系統的に遠縁な複数の生物群で報告されており、光合成の進化において独立に獲得された可能性がある。主な観測例として以下が挙げられる。

紫色細菌では、LH1やLH2といった環状アンテナ複合体において2DES信号が観測され、コヒーレント振動が検出されている。これらの細菌は緑色硫黄細菌とは異なる光合成機構を持つが、類似の量子効果が示唆されている。

シアノバクテリアにおいては、光化学系IおよびII複合体でのエネルギー伝達機構が研究されており、量子コヒーレンスに類似した高速エネルギー移動が観測されている。ただし、その詳細なメカニズムは現在も研究が進行中である。

クリプト藻類は特に興味深い例である。これらの真核藻類の光捕集タンパク質では、単一アミノ酸の挿入により複合体の四量体構造が変化し、励起子結合を制御することで量子コヒーレンスのオン・オフが可能であることが明らかにされた。この構造スイッチング機構は、環境光量に応じた適応的な光利用戦略を示唆している。

緑藻および陸上植物では、光化学系IIやLHCII複合体において振動共鳴によるコヒーレンスが検出されており、進化的に最も新しい光合成生物においても同様の量子的効果が議論されている。

これらの生物群は系統樹上で大きく離れており、光合成機構は複数回独立に進化したと考えられる。にもかかわらず、多色素による大規模なアンテナ構造と高効率のエネルギー伝達という共通点を持つことは、収斂進化の興味深い事例といえる。

量子コヒーレンスがもたらす適応的利点

エネルギー伝達効率の向上:環境支援量子伝達

量子コヒーレンスの最大の利点として、エネルギー伝達効率の向上が理論的に予測されている。特に注目されるのが「環境支援量子伝達(Environment-Assisted Quantum Transport: ENAQT)」という概念である。

古典的なエネルギー移動では、励起エネルギーは色素から色素へとランダムウォーク的にホッピングする。一方、量子コヒーレンスが機能する場合、励起エネルギーは複数の経路を同時に波として探索し、最適な経路を見つけ出すことができる。興味深いことに、完全に孤立した量子系ではなく、適度な環境散逸(デコヒーレンス)が存在する場合に伝達効率が極大化するという理論予測がある。

実際、光合成系は近量子限界に近い効率を達成しており、吸収された光子の90%以上が反応中心に到達すると報告されている。この驚異的な効率には、量子コヒーレンスと環境相互作用の絶妙なバランスが寄与している可能性がある。

環境ノイズへのロバスト性:タンパク質マトリックスの保護効果

生体内環境は熱揺らぎや分子振動に満ちており、量子コヒーレンスの維持には本来不利である。しかし光合成系では、タンパク質マトリックスの構造が量子コヒーレンスの保護に寄与している可能性が指摘されている。

FMO複合体の研究では、タンパク質内の相関運動が励起子コヒーレンスの寿命延長に関与していることが示唆された。特定のアミノ酸配列やタンパク質折り畳み構造が、色素分子の配置を精密に制御し、コヒーレンスを保護する「量子的シールド」として機能している可能性がある。

また、環境散逸を逆に活用することで効率的なエネルギー流を実現する仕組みも提案されている。適度なノイズがむしろ量子系を最適な状態へと誘導し、エネルギートラップを回避する役割を果たすという考え方である。

進化的選択圧:低光環境での生存競争

これらの量子効果が真に適応的利点であれば、特に低光環境や光競合が激しい生態系において、強力な進化的選択圧として作用した可能性がある。光が制限要因となる深海、濁った水域、森林の林床などでは、わずかな光を最大限に活用できる生物が生存に有利となる。

クリプト藻類における光量依存的な量子コヒーレンスのオン・オフ機構は、この仮説を支持する事例といえる。光量が少ない環境ではコヒーレンスを活性化して効率を最大化し、強光下では別の保護機構に切り替えるという柔軟な戦略が進化した可能性がある。

進化的獲得と分子レベルの変化

タンパク質構造の進化的適応

量子コヒーレンスの獲得には、光捕集・反応中心タンパク質の精密な分子構造進化が不可欠である。FMO複合体では、バクテリオクロロフィル分子が数オングストローム単位の精度で配置されており、この微細な配置が励起子結合の強さと量子コヒーレンスの持続時間を決定する。

タンパク質のアミノ酸配列における微小な変異が、色素分子の距離や相対角度をわずかに変化させ、これが量子的性質に大きな影響を与える。進化の過程で、ランダムな変異と自然選択を通じて、最適なタンパク質折り畳み構造が選び出されたと考えられる。

さらに、タンパク質内の相関運動による「動的保護」も重要である。タンパク質は静的な構造ではなく、フェムト秒からピコ秒スケールで絶えず揺らいでいる。この揺らぎのパターンが、偶然ではなく進化的に最適化され、量子コヒーレンスの維持に寄与している可能性がある。

構造スイッチング機構:適応的な光利用戦略

クリプト藻類の光捕集タンパク質(PBPs)における発見は、量子コヒーレンスの進化的制御を示す興味深い事例である。αサブユニットにおける単一アミノ酸の挿入が、複合体の四量体構造を変化させ、色素間の励起子結合を調節することでコヒーレンスを制御できることが示された。

この構造スイッチは、おそらく光環境への適応として進化したものと考えられる。低光条件下では量子コヒーレンスを活性化して効率を最大化し、強光下では過剰なエネルギー吸収を避けるために別の機構に切り替える。このような柔軟性は、変動する環境下での生存に大きな利点をもたらす。

振動モードと励起子-振動子結合

量子コヒーレンスの観測において、励起子と分子振動の結合(励起子-振動子結合)が重要な役割を果たしている。観測される振動信号の多くは、純粋な電子励起子間コヒーレンスではなく、励起振動として解釈される場合もある。

しかし、この振動モードの寄与自体が進化的に最適化されている可能性がある。アミノ酸配列の変化により、タンパク質や色素分子の振動スペクトルが微調整され、励起子の散逸動態や伝達経路が制御されているかもしれない。この複雑な量子-古典的ハイブリッドシステムこそが、光合成の高効率性の本質であるとの見方もある。

量子コヒーレンスの本質的役割への疑問

これまで量子コヒーレンスの利点を論じてきたが、近年のモデル研究では異なる見解も提示されている。実際の生理的条件下では、量子コヒーレンスの有無によるエネルギー伝達効率の差は非常に小さく、統計的に有意でない可能性が示唆されている。

一部の研究者は、光合成系が進化的に「効率が構造の詳細に依存しない」ロバストな状態に到達しており、量子コヒーレンスそのものは必須ではないと主張する。むしろ、多数の色素分子を持つ大規模アンテナ構造と適切な熱散逸機構があれば、量子効果の有無にかかわらず高効率が達成できるという考え方である。

また、観測された振動信号の解釈にも議論が残る。真に量子コヒーレンス由来の信号と、励起振動や古典的な振動結合による信号を厳密に区別することは技術的に困難であり、実験結果の解釈には慎重さが求められる。

それでも、光合成系が近量子限界の効率を達成しているという事実は変わらない。量子コヒーレンスが主要因でないとしても、何らかの量子効果や高度に最適化された分子機構が存在することは確実である。真実は、単純な「量子か古典か」という二分法ではなく、量子効果と古典的メカニズムが複雑に絡み合ったハイブリッドシステムにあるのかもしれない。

まとめ:量子生物学が拓く新たな理解

光合成における量子コヒーレンスの研究は、生命が量子力学的現象を活用している可能性を示す画期的な発見である。緑色硫黄細菌からクリプト藻類、陸上植物に至るまで、系統的に離れた複数の生物群で類似の現象が観測されていることは、収斂進化の興味深い事例として注目される。

量子コヒーレンスがもたらす潜在的利点として、エネルギー伝達効率の向上、環境ノイズへのロバスト性、低光環境での適応的優位性などが理論的に予測されている。分子レベルでは、タンパク質構造の精密な進化的適応、構造スイッチング機構、振動モードの最適化などが量子効果を支えている可能性がある。

一方で、量子コヒーレンスの実質的役割には依然として議論があり、効率向上への寄与は予想より小さい可能性も指摘されている。真実は、量子効果と古典的メカニズムが複雑に統合された高度なシステムにあると考えられる。

光合成の量子生物学的研究は、生命システムの理解を深めるだけでなく、人工光電変換システムや量子コンピューティングへの応用可能性も秘めている。今後の研究により、生命が数十億年かけて磨き上げてきた量子的戦略の全貌が明らかになることが期待される。

コメント