はじめに:生命と認知をつなぐ革新的理論

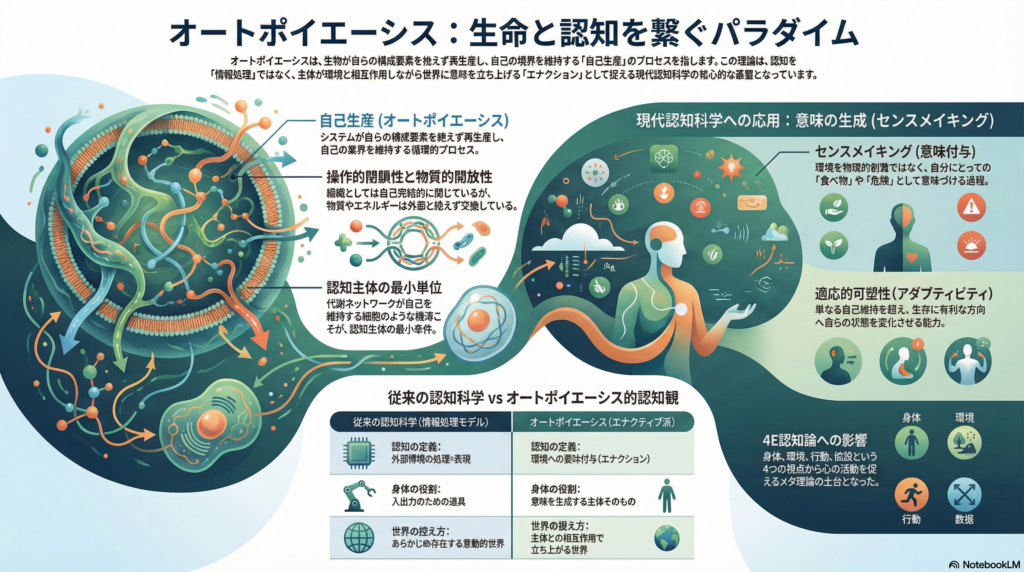

「生きることは認知することである」――この大胆な命題を掲げたオートポイエーシス理論は、1970年代にマトゥラーナとヴァレラによって提唱されて以来、認知科学に根本的な問いを投げかけ続けています。オートポイエーシスとは「自己を生み出すこと」を意味し、生物が自らの構成要素を絶えず再生産し、境界を維持する循環的プロセスを指します。

この理論の真価は、単に生命システムを記述するだけでなく、身体性や自律性を重視する現代認知科学に理論的基盤を提供した点にあります。本記事では、オートポイエーシス理論がエナクティブ認知科学および動的システム理論においてどのように展開され、4E認知論などメタ理論的観点からどう位置づけられるかを探ります。さらに2010年代後半以降の最新動向や批判的議論、代替モデルとの比較を通じて、この理論が現代認知科学にもたらす意義を再検討します。

エナクティブ認知科学における理論的基盤としての役割

自律性概念の構築:認知主体とは何か

エナクティブ認知科学は、認知を「主体が環境との相互作用を通じて世界を構成する過程」と定義します。ヴァレラ、トンプソン、ロシュによる『身体化された心』は、認知を情報処理ではなく「エナクション(世界の立ち上げ)」として再定義しました。この理論的基盤に、オートポイエーシス理論が深く組み込まれています。

エナクティブ派の研究者たちが共通して強調するのは、生物学的「自律性(オートノミー)」の重要性です。オートポイエーシス的システムは操作的に閉鎖し、危うさを抱えたシステムとして定義されます。操作的閉鎖とはシステム内の要素関係が自己完結的な循環を成すことであり、危うさとは維持活動を止めれば崩壊する非平衡状態を指します。

単細胞生物を例に取れば、細胞膜に囲まれた代謝ネットワークが典型的なオートポイエーシス的システムです。この循環構造と継続的な自己維持活動こそが、認知主体の最小単位を定義する条件となります。トンプソンらはこの「自己個体化」能力が心の成立条件だと述べ、身体を単なる入出力装置以上の「主体」にする理由をオートポイエーシスに求めました。

適応性と意味付与:理論の発展的展開

オリジナルのオートポイエーシス理論では、自己維持構造そのものに焦点が置かれていました。しかし現代のエナクティブ認知理論では、環境に対する弾力的な適応能力が重視されています。

ディ・パオロらが提唱した「アダプティビティ(適応的可塑性)」は、システムが自己存続に関わる変化を検知し、生存にとって都合の良い方向へ自己を変化させる能力を指します。細胞が環境の栄養欠乏を検知して代謝経路をシフトさせる振る舞いは、この適応性の表れです。

この適応性は「センスメイキング(意味付与)」へと接続します。オートポイエーシス的主体は環境を物理的刺激の集まりとしてではなく、「食べ物」「危険なもの」など自分にとって意味ある対象の集合として経験します。この価値や意味の生成プロセスこそが認知の本質であり、古典的認知科学の情報処理アプローチとの根本的な違いを生み出しています。

現在のエナクティブ派の立場は「オートポイエティック・エナクティヴィズム」とも称され、オートポイエーシスの自律性概念に適応性や意味付与を統合した包括的理論として展開されています。

動的システム理論における自己組織化の形式化

円環的因果構造の数理的表現

動的システム理論は、認知過程を時間発展する連続的な状態変化として捉えます。脳・身体・環境の相互作用を微分方程式系の軌道やアトラクタとしてモデル化し、認知を非線形力学的な自己組織と見做すアプローチです。

ランドール・ビーアは「ゲーム・オブ・ライフ」を用いてオートポイエーシスと認知の実装的考察を行い、オートポイエーシス的視点と動的アプローチの接続可能性を示しました。動的モデルでは、システムの状態変数同士が相互に因果ループを形成していれば「操作的に閉鎖」した系となります。

この操作的閉鎖は、システムが外界から独立して存在することを保証するのではなく、システム内の振る舞いが自己準拠的なルールに従うことを意味します。生物は外界からエネルギーや物質を取り入れつつも、内部では自律した化学反応ネットワークが進行し、外界の撹乱に対しては自分自身の内部構造の変化で応答します。

構造的結合:閉じた系と開かれた相互作用

動的システムの観点で重要なのは、操作的に閉鎖したシステムが環境から孤立しているわけではなく、むしろ環境との構造的結合によってダイナミックに共進化する点です。

ヴァレラの言葉を借りれば、「生物システムは組織的には閉じているが、エネルギー・物質的には開かれている」状態です。内部動力学が閉鎖的で一貫しているからこそ、環境との間で再現性のある相互作用パターン(カップリング)が生じます。

この構造的結合は、動的システム理論ではセンサモーターループとして具体化され、エージェント—環境系全体が一つの結合した動的システムになります。ロボット工学では自己維持回路を持つエージェントのシミュレーションや、自律的な内部モデルを持つ動的神経回路網の研究が進められており、オートポイエーシス的原理を応用した動的認知アーキテクチャの模索が続いています。

メタ理論的観点:4E認知科学と現象学的基盤

身体性・環境埋め込み・エナクションの統合

4E(Embodied, Embedded, Enactive, Extended)認知科学は、心の活動が身体・環境・社会に深く組み込まれていることを強調します。オートポイエーシス理論は特に身体性(Embodied)およびエナクション(Enactive)の思想に直接的影響を与えました。

身体性認知の観点では、オートポイエーシス理論によって「身体=自己を維持する有機体」という定義が与えられ、身体が脳の道具ではなく意味生成の主体それ自体であるという理解が確立しました。環境埋め込み(Embedded)の観点でも、構造的結合の概念が認知システムと環境の歴史的相互作用を重視する4Eの立場と調和しています。

一方、拡張認知(Extended)との関係はやや複雑です。クラークらは認知プロセスが身体の境界の外(ノートや道具)にまで広がりうると主張しましたが、オートポイエーシス理論では認知主体の境界はその自己生成的な身体の境界と一致すると考えます。近年では両者を架橋する試みとして、「絡み合ったオートポイエーシス」という枠組みが提案され、より広いネットワークの中でオートポイエーシスを再定義する動きも見られます。

現象学との対話:主観経験の生物学的基盤

エナクティブ認知科学は現象学、特にフッサールやメルロー=ポンティの影響を強く受けています。ヴァレラ自身が提唱した神経現象学は、主観的体験と脳・身体の動的状態を対応させる研究プログラムです。

オートポイエーシス理論が現象学にもたらした貢献は、主観経験の起源を生物の自己組織性に求めるという哲学的洞察です。ハンス・ヨーナスの生命哲学からの影響も指摘されており、オートポイエーシス的生物は世界に対して原初的な「関心(concern)」を持つと論じられます。

この意味で、オートポイエーシス理論は現代認知科学に現象学的基盤を与えるメタ理論的役割を果たしています。「心とは生物学的に定義できる」という提案を通じて、心の研究において主観的経験・価値・意義といった次元を真正面から扱うことを正当化したのです。

近年の理論的発展と批判的検討

第二世代エナクティヴィズムの展開

2010年代後半以降、エナクティブ・アプローチは理論的深化を遂げています。トム・フローゼらは、オートポイエーシスの元々の定義に隠れた複雑性があり、それを「危うさ」「適応性」「エージェンシー」という操作的概念に展開できると主張しました。

ディ・パオロやトンプソンらは、オートポイエーシス単独では認知の全てを説明するには「必要だが十分ではない」と位置付け、能動的な調整機構を仮定しています。また、ハンネ・デ・イェーガーとディ・パオロによる「参与的意味形成」論では、複数のオートポイエーシス的主体が相互にカップリングすることで社会的オートポイエーシスが生じるという提案がなされています。

こうした拡張版は「第二世代エナクティヴィズム」とも呼ばれ、原初の理論を発展させつつ社会的認知や発達システム理論との接続を図っています。

批判的議論:認知の定義と表象問題

オートポイエーシス理論に基づくエナクティブ認知観には批判も提起されています。最も顕著なのは「認知の定義が広すぎる」という指摘です。「生命=認知」という定式は、細菌も粘菌も全て「認知」を持つことになり、概念が空疎になるとの批判があります。

ハットとマインらのラディカル・エナクティヴィズムは、従来のオートポイエティック・エナクティヴィズムに対し、「基本的心的状態に意味内容は不要である」と主張しました。彼らの批判は、オートポイエーシス理論が暗黙のうちに表象主義的前提を残しているというものです。「生物が環境を意味づける」と言うとき、その意味の担い手が結局何らかの表象内容のように扱われてしまうのではないかという指摘です。

また、目的論の導入を巡る議論も存在します。エナクティブ派は生物に内在的目的を認めますが、これを「自然化されていない心的因果の導入だ」と懸念する向きもあります。伝統的認知科学側からは「内部に記号的表象を仮定しなくて本当に知覚・認識を説明できるのか」という根本的疑問も呈されており、理論的議論は現在も進行中です。

代替モデルとの対話:自由エネルギー原理との関係

数理的定式化への試み

近年注目を集める代替的フレームワークが、カール・フリストンによる自由エネルギー原理(FEP)です。この原理は、生物システムが統計的な予測誤差を最小化することで自己を維持するという汎理論であり、脳が環境の生成モデルを内部に構築しベイズ推論によって認知するとみなす計算論的アプローチです。

興味深いことに、フリストン自身や一部の哲学者は、自由エネルギー原理は「オートポイエーシスの数理的定式化」に他ならないと述べています。コルバック(2019)は、自由エネルギー最小化を行うシステムが生物であるため、FEPは生物のオートノミーを内包していると論じました。彼はさらに「オートポイエーシスで想定される自己組織も、FEPの枠内でバイアスとして実装できる」とし、「FEPは計算論とエナクティブ論の統合フレームとなりうる」と提案しています。

統合の可能性と緊張関係

この見解によれば、自由エネルギー原理はオートポイエーシス理論の精神(自己維持・適応)を数式化しつつ、計算論的脳科学とも接続する架け橋となる可能性があります。しかしエナクティブ派の中には懐疑的な者もおり、「FEPは結局内部モデルと表象を前提としているため、根本哲学が違う」として緊張関係にあるとの指摘もあります。

近年の文献には「エナクションとFEPの緊張関係」を論じたものや、逆に両者の統合を図るものが多数登場しており、活発な対話が行われています。この議論は、オートポイエーシス理論が持つ「生物であること」を認知の核心に据える強みと、伝統的手法との折り合いをどうつけるかという課題を同時に提示しています。

まとめ:生命と心をつなぐ探究の継続

オートポイエーシス理論は、エナクティブ認知科学と動的システム理論において「生命と認知の地平を連続させる」という革新的な枠組みを提供してきました。自己生成・自律性・意味付与という概念を通じて、従来の認知科学では周辺的だった身体・感情・経験といった側面を中心に据えることに成功しました。

21世紀に入り、認知科学は脳スキャン技術やAIの発展によって新たな局面を迎えていますが、オートポイエーシス的な視点はなお重要性を増しています。認知ロボティクスでは自己維持型ロボットの試作が進められ、意識の科学においても生命モデルにもとづく定義が探究されています。

今後の展望としては、自由エネルギー原理のように数理モデルと言語を共有することで、生命的自律性と計算論的予測処理を両立させる路線が一つの可能性として挙げられます。別の可能性として、現象学や東洋思想との統合により、人間の一人称経験を包含した包括的科学を構想する路線も考えられます。

AI時代の今、「それらは本当に認知していると言えるのか? 生きていないのに?」という問いは、まさにオートポイエーシスの観点から投げかけられる切実な問いです。その答えを探るためにも、オートポイエーシス理論と現代認知科学の対話を深化させ、生命と心の本質に迫る探究を続けていく必要があるでしょう。

コメント