量子ゆりかご仮説が示す生命誕生の新シナリオ

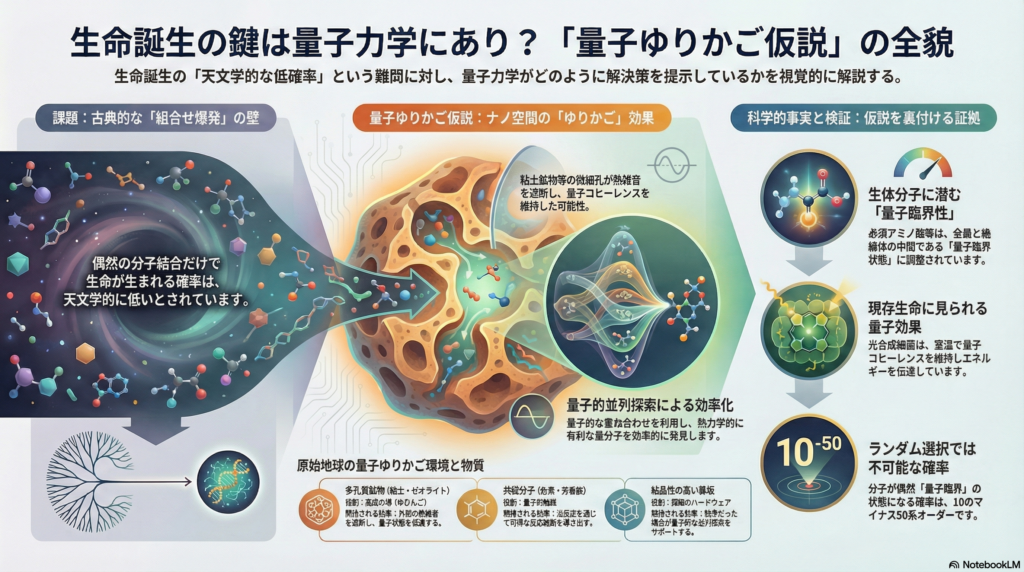

生命はどのようにして誕生したのか。この根源的な問いに対し、近年、量子力学の観点から新たな仮説が提唱されています。それが「量子ゆりかご仮説(Quantum Cradle Hypothesis)」です。

この仮説によれば、原始地球に豊富に存在した粘土鉱物やゼオライト、熱水噴出口の微細孔といった多孔質構造が、生命誕生の「ゆりかご」として機能した可能性があります。これらのナノスケールの空間は外界の熱雑音を部分的に遮断し、極めて短時間ではあるものの量子コヒーレンス(量子的な位相の協調状態)を維持できたと考えられています。

この保護された環境下では、アミノ酸や核酸塩基などの前駆物質が量子的に協調して反応し、通常では極めて起こりにくい分子の組み合わせや自己組織化が促進された可能性があります。言い換えれば、古典的には「天文学的な低確率」に阻まれるような生命誕生のプロセスが、量子の並列探索によって実現可能性を高めたのではないか、という大胆な主張です。

仮説の理論的基盤と提唱の背景

量子ゆりかご仮説は、FQXi(基礎論問研究所)のエッセイ・コンテストにおいて詳細に論じられ、注目を集めました。エッセイ「The Quantum Cradle: Prebiotic Minerals as Quantum Search Engines for Life」では、生命の起源を一握りの幸運な偶然ではなく、地球の地殻が量子的な探索エンジンとして機能した必然の結果として捉え直す視点が提示されています。

この仮説の背景には、生命が約30億年前までの比較的短期間(約3億年)で誕生できたという事実への着目があります。提唱者は、原始地球環境そのものが局所的な量子探索を行うハードウェアとして機能し、熱力学的に有利な高分子を効率よく「発見」したと主張しています。

物理学者ポール・デイヴィスは、量子力学が生命誕生を原子レベルから可能にした可能性を著書『Quantum Aspects of Life』などで言及しています。また、生物物理学者のMae-Wan Hoは「生命とは熱を生み出さずにエネルギーを量子的コヒーレントに利用する系である」と提唱し、シュレーディンガーの着想を量子論的に発展させました。

原始地球環境における鍵物質と実験的裏付け

量子ゆりかご仮説を理解するには、古典的な生命起源シナリオと原始地球環境の再現実験で得られた知見を押さえる必要があります。

アミノ酸の非生物的合成

1953年、Stanley MillerとHarold Ureyは画期的な実験を行いました。原始地球の大気を模した混合ガス(メタン、アンモニア、水素、水)に放電を1週間行ったところ、複数種のアミノ酸を含む有機物が生成されたのです。これは生命の構成要素が非生物的条件下で自然発生しうることを示す重要な成果でした。

当初想定された大気組成については後に異論も出されましたが、適度な水素供給を含む条件下ではアミノ酸合成が起こりうることが追加実験で確かめられており、「生命のスープ」仮説の象徴的実験として位置付けられています。

核酸塩基の生成経路

DNA/RNAの文字に相当する核酸塩基の生成も、数々のシミュレーション実験で検討されています。1960年代、Juan Oróらはシアン化水素(HCN)の重合反応によるアデニン合成を報告しました。濃縮したHCN溶液を加熱することで、生命に必須のプリン塩基であるアデニンが生成することが確認されたのです。

さらに興味深いことに、0.1M程度の希薄HCN水溶液を−78℃で長期間(27年間)凍結保存する実験では、アデニン前駆体に加え5-アミノ尿酸や5-アミノオロチン酸などの塩基類が検出されています。これらの成果は、原始地球上でも単純な分子から生命の文字が徐々に合成され得たことを示唆します。

鉱物表面での重合反応

単体の有機分子を超えて、生命にはそれらを繋いだポリマー(タンパク質やRNA鎖)が必要です。実験的にも、モンモリロナイト粘土にリボヌクレオチドを吸着させると、長さ数十塩基(30~50塩基程度)のRNAオリゴマーが生成することが示されています。

Ferrisらの研究では、モンモリロナイトによりホスホジエステル結合で繋がったRNA様オリゴマーが生成し、その際に位置選択的・立体選択的な結合が起きていたことが報告されています。このような鉱物触媒の効果は、生命最初の高分子が生じる確率を大きく引き上げたと考えられます。

量子コヒーレンスを保つ分子の役割

量子ゆりかご仮説において特に注目されるのが、量子的コヒーレンスを維持できる共役分子です。現代の生物では、光合成色素分子が室温で数百フェムト秒からピコ秒オーダーの量子コヒーレンスを維持していることが知られています。

2007年のEngelらの研究は、緑色硫黄細菌のアンテナ複合体FMO内で光励起エネルギーが量子的な波として並行伝播している証拠を発見しました。また2010年のColliniらの実験では、海洋性クリプト藻類のアンテナタンパク質中で室温にもかかわらず長寿命のコヒーレント振動が観測されています。

原始地球上でも、原始的な色素分子(紫外線を吸収するポリイソプレン的化合物や芳香族分子など)が鉱物表面で凝集・配置されていたなら、一時的なコヒーレンスを実現して特殊な反応経路を導いた可能性があります。Tamulisらのモデルでは、ビタミンDの前駆体分子など特定の光反応性分子が「量子的触媒」となった可能性が議論されています。

仮説の検証方法と理論的課題

量子ゆりかご仮説は魅力的な仮説ですが、現時点では理論的提案の域を出ておらず、明確な実証はされていません。今後の検証に向けて、いくつかの実験的アプローチが提案されています。

デコヒーレンス問題への挑戦

最大の課題は、原始地球環境で本当に量子コヒーレンスが維持され得たのかという点です。一般に高温・水溶液中では、量子的なコヒーレンスはごく短命であり、室温の水中ではフェムト秒オーダーで失われてしまうと見積もられています。

この懸念に応えるため、多孔質鉱物の内部と外部で分子振動のコヒーレンス緩和時間を比較する高速分光(2次元赤外分光など)の実験が提案されています。もしナノ孔内でコヒーレンス時間が顕著に延びることが確認されれば、仮説の根幹が裏付けられることになります。

基質効果の系統的検証

結晶度の異なる基質での高分子生成効率の比較実験も重要な検証手段です。仮説によれば、秩序だった結晶構造の方が、非晶質な表面よりも効率的に「量子的探索」を助け、高分子の形成を促進するはずです。

具体的には、高秩序な鉱物(よく結晶化したクレイやゼオライト)と低秩序な鉱物(アモルファスなシリカゲルなど)上で、同じモノマー混合物からポリマーを生成させ、その収率・分子長・機能性を比較する実験が考えられます。もし結晶度の高い基板でのみ不連続に高い収率やアイソトープ効果が観測されれば、量子ゆりかご効果を示唆する強い証拠となるでしょう。

量子臨界性と生命分子の特異な性質

量子ゆりかご仮説を支持する興味深い発見として、Stuart Kauffmanらによる生体分子の量子臨界性に関する研究があります。2015年の論文で、彼らは生体分子(タンパク質や代謝物)の電子伝導特性を調べ、大半が金属伝導と絶縁の中間に位置する量子臨界状態にあることを発見しました。

驚くべきことに、生化学に重要な分子(ミオグロビン、ビタミン類、必須アミノ酸等)の多くがこの臨界状態にチューニングされており、逆に構造目的の分子(シルクの繊維素など)は絶縁的でした。計算上、ランダムに分子を選んで量子臨界に当たる確率は極めてゼロに近い(10^-50オーダー)にもかかわらず、生体分子ではそれが一般的だったという事実は、進化が量子的有利性を持つ分子を選び抜いてきた可能性を示唆します。

この発見は、膨大な分子空間から生命に適した分子を「選び出す」プロセスに量子効果が寄与したとする量子ゆりかご仮説と響き合っています。

他の理論的アプローチとの比較

生命起源の理論枠組みとしては、量子論に限らず非平衡熱力学や複雑系科学からのアプローチも重要です。

ジェレミー・イングランドは「エネルギー源と熱浴に晒された原子集団は、しばしばエネルギー散逸を最大化する方向に自発的に構造化する」ことを示し、生命の発生・進化をエントロピー生成の原理から説明しうると提唱しました。この考えでは、生命の出現は「石が坂を転がり落ちるのと同じくらい驚くべきことではない」必然だとされます。

量子ゆりかご仮説は、こうした非平衡系の自己組織化にさらに量子の並列性を加味すれば、より迅速かつ必然的に生命が生まれ得たのではないか、という視点とも言えます。一方で、「単純なオートカタリシス(自己触媒反応)や鉱物テンプレート複製では組合せ爆発を乗り越えられない」という量子ゆりかご側の指摘に対し、RNAワールド以前の簡易遺伝子分子や脂質ベシクルによる囲い込み効果で探索空間を狭めた可能性も提案されています。

仮説に対する批判的視点

量子ゆりかご仮説への主な批判点は、「検証困難性」と「必要性への疑問」に集約できます。

原始地球の再現というスケールの大きい問題ゆえに実験検証が簡単でないこと、測定しても量子効果なのか古典効果なのか識別が難しいケースがあることが指摘されています。また、「生命起源の低確率を強調するあまり量子論に飛びついているのではないか」「生命は結局のところ化学進化の産物であり、量子力学的振る舞いは分子レベルで自明に存在するものの、起源論に新たな要素をもたらすか疑わしい」といった意見もあります。

現状、量子生物学が明らかにしたのは「生命現象の一部に量子効果が関与している」という事実までで、「では量子なしでは生命は生まれなかったか?」という問いには答えていません。量子ゆりかご仮説も現時点では反証可能な具体的予測が限られているため、まずは実験やシミュレーションでそのシナリオに整合する事実を積み重ねていく必要があります。

まとめ:生命起源研究の新たな地平

量子ゆりかご仮説は、生命起源という壮大な謎に対し量子力学と非平衡化学の観点からアプローチした挑戦的な仮説です。原始地球上の微小環境(ナノ孔)が量子の揺りかごとなり、生命誕生の組合せ爆発的問題を緩和したという主張は、従来の化学進化論に新次元を加えようとしています。

仮説の背景には、ミラー実験に始まる豊富な前駆体合成の知見、鉱物表面での重合実験の成功、光合成など現存生命における量子現象の発見といった科学的文脈があります。それらを統合し、「もし生命が物理法則を最大限に活用して誕生したとしたら?」という仮定のもと、この仮説は生まれました。

現状では理論的提案に過ぎないものの、今後の研究で検証可能な予言も提示されており、科学的な議論を喚起しています。生命起源研究は本質的に学際領域であり、量子論、地球化学、複雑系科学、人工生命実験など多角的なアプローチが必要です。

今後、実験技術の進展(超高速分光や高感度分析)や計算機シミュレーションの高度化によって、生命の芽生えに量子の揺らぎが寄与したのか否かが明らかにされていくことが期待されます。もしこの仮説が支持されるなら、生命観・宇宙観にも大きなインパクトを与えるに違いありません。逆に否定されるとしても、「では何が生命誕生の確率をゼロではなくしたのか」という根源的問いへの理解が一歩進むことでしょう。

量子生物学と生命起源の交差点から、今後も目が離せない展開が続きそうです。

コメント